Laufen Sie immer weg, wenn es ernst wird, oder neigen Sie dazu, sich zu sehr an einen geliebten Mensch zu klammern? Für beides gibt es eine mögliche Erklärung: ihren Bindungsstil.

Sie ghostet? Vermeiderin! Er ist anhänglich und eifersüchtig? Ängstlicher Bindungsstil! Auf Social Media haben Dating- und Liebesprobleme einen klaren Ursprung: den Bindungsstil. Doch lässt sich der eigene Wunsch nach Nähe - oder dem Gegenteil davon - wirklich so einfach erklären?

In der Psychologie geht man heute davon aus, dass es vier verschiedene Bindungstypen gibt.

- Sichere Bindung

- Unsicher-vermeidende Bindung

- Unsicher-ambivalente Bindung

- Desorganisierte Bindung

Jeder Bindungstyp entsteht auf Basis von Erlebnissen und verinnerlichten Glaubenssätzen in der Kindheit. Er bestimmt, wie man sich als Erwachsener in Beziehungen verhält. Doch ist es wirklich so einfach, wie uns vermeintliche Expertinnen und Experten auf TikTok und Instagram weismachen wollen?

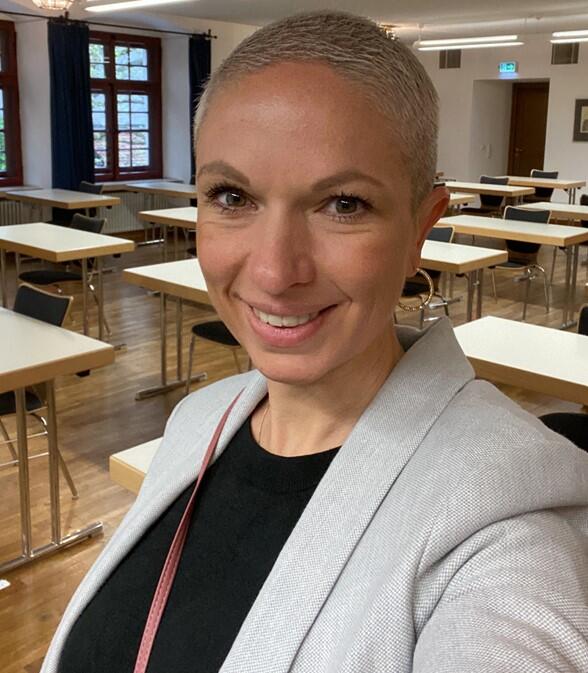

"Auf Social Media wird vieles überdramatisiert und zu schnell in Schubladen gedacht", sagt Katrin Boger. Die Psychotherapeutin behandelt in ihrer Praxis Menschen mit Bindungstraumata. Sie sagt: Über die Hälfte der Allgemeinbevölkerung hat einen sicheren Bindungsstil. Doch was ist mit der anderen Hälfte? Im Gespräch mit der Redaktion spricht sie darüber, warum man alte Muster nicht immer durchbrechen muss.

Frau Boger, wie entsteht ein Bindungsstil?

Katrin Boger: In den ersten zwei, drei Lebensjahren prägt sich unser eigenes Bindungsmuster. Wenn ein Baby schreit, signalisiert es seinen Eltern, dass es gerade Unterstützung braucht. Und wenn ich das Glück habe, Eltern zu haben, die prompt und feinfühlig reagieren, entsteht eine sichere Bindung und damit ein tiefes Urvertrauen.

Wie äußert sich das im weiteren Leben?

Aus diesen Menschen werden später Erwachsene, die sich einer wichtigen Sache sicher sind: Wenn ich in einer Stresssituation bin und das signalisiere, kommt jemand, der mir hilft. Sie sind in der Lage, tiefe Bindungen einzugehen und ein tiefes Vertrauen zu haben, auch in sich selbst. Sie wissen: "Ich bin okay, so wie ich bin, ich bin liebenswert." Diese Menschen haben einen sicheren Bindungsstil.

Und was, wenn das in der Kindheit anders war?

Über die Beziehung mit unseren Eltern haben wir bestimmte Vorstellungen entwickelt: über sich selbst, über andere und über die Welt. So können ungünstige Glaubenssätze entstehen wie: "Ich bin falsch, so wie ich bin" oder "Ich muss mich mehr anstrengen". Diese Gedanken beeinflussen uns im gesamten weiteren Leben. Wie wir unsere Zukunft und unsere Beziehungen gestalten. Das reicht vom "normalen Wahnsinn" bis hin zu Angststörungen oder einer Depression. Wenn die Eltern also in bestimmten Situationen gesagt haben: "Ist doch nicht so schlimm, jetzt geh wieder spielen", kann das zu einem unsicher vermeidenden Bindungsstil führen. Erwachsene mit diesem Bindungsstil wirken sehr stark und unabhängig, wiegeln aber eher ab und machen viel mit sich selbst aus.

Wie kann sich so ein negativer Glaubenssatz auf Beziehungsebene zeigen?

Sagen wir, jemand denkt, er sei nicht gut genug. Dann kann es sein, dass er eine Beziehung beendet, wenn sie zu eng oder nah wird. Er denkt dann, diese Liebe gar nicht verdient zu haben, weil sie nicht in sein eigenes Welt- und Selbstbild passt.

Lesen Sie auch

Wann wird ein bestimmtes Bindungsmuster problematisch?

Ein unsicherer Bindungsstil erschwert eine Beziehung vielleicht. Etwa, wenn jemand unsicher ambivalent gebunden ist: Mal läuft er vor einem Streit davon, dann kommt er wieder zurück und sagt: Wir müssen den Konflikt doch lösen.

Schwieriger wird es bei einer desorganisierten Bindung. Dieser Bindungstyp entsteht, wenn man als kleines Kind Eltern hatte, die man als unberechenbar erlebte, weil sie psychisch krank, suchtkrank oder selbst traumatisiert waren und vielleicht auch zu Tätern wurden. Erwachsene mit diesem desorganisiertem Bindungsstil sind wie Überraschungseier: Man weiß nie, wie sie reagieren: Flippt die Person aus oder haut sie einfach ab? Diesen Menschen fällt es schwer, Vertrauen in sich und in die anderen aufzubauen. Und für die andere Person ist es schwer, weil sie immer in einer Habachtstellung ist.

"Es wäre gut, diese Begrifflichkeiten nicht so zu pathologisieren. Allein der Begriff 'unsicher' signalisiert ja schon, ich bin nicht okay, so wie ich bin."

Auf Social Media gehen die meisten wohl davon aus, selbst einen sicheren Bindungsstil zu haben – und auf einen unsicheren Bindungstypen getroffen zu sein …

Viele junge Menschen beschäftigen sich mit dem Thema und wünschen sich, sicher gebunden zu sein. Aber: Es ist nicht schlimm, unsicher vermeidend oder unsicher ambivalent ängstlich gebunden zu sein. Es wäre gut, diese Begrifflichkeiten nicht so zu pathologisieren.

Was meinen Sie damit?

Allein der Begriff "unsicher" signalisiert ja schon, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Ich bin ja falsch. Auch die unsicher gebundenen Menschen haben aufgrund ihres Bindungsmusters bestimmte Möglichkeiten, die sicher Gebundene weniger haben. Dieser Standpunkt hieße außerdem, dass nur das westliche Europa den "richtigen" Bindungsstil bevorzugt, das ist sehr problematisch.

Wo sind andere Bindungsstile gesellschaftlicher akzeptierter?

In asiatischen Kulturen etwa sind große Emotionen nicht erwünscht. Man nimmt sich hinter einem höflichen Lächeln zurück und vermeidet ein Stück weit. Oder in südländischen Kulturen, wo hohe Emotionalität erwünscht ist, die wir als Ambivalenz kennen.

Ist es also ein falsches Ideal, einen sicheren Bindungsstil haben zu wollen?

Jeder wünscht sich das, aber ich finde es schwierig, unbedingt einen sicheren Bindungsstil haben zu wollen. Wichtiger ist, sich folgendes klarzumachen: Mein Bindungsstil hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun und ich bin okay so, wie ich bin.

Aber was, wenn mein Partner nun einen anderen Bindungsstil hat?

Wenn beide Partner oder Partnerinnen sicher gebunden sind, ist das das Harmonischste, weil es beiden leicht fällt, Gefühle anzusprechen und Konflikte zu lösen. Aber Beziehungen können auch gut funktionieren, wenn zwei unsicher vermeidende Personen aufeinandertreffen. Sie werden wenig Konflikte haben. Oder wenn eine Person sicher gebunden ist und eine andere nicht. Es braucht dann einfach mehr Kommunikation und Verständnis für das Gegenüber.

Über die Gesprächspartnerin

- Katrin Boger ist Psychotherapeutin, hat eine eigene Praxis und leitet ein Weiterbildungszentrum zum Thema Trauma.

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.