Die Weltbevölkerung wächst und wächst. Doch während bestimmte Regionen mit der Überbevölkerung überfordert sind, normalisiert sich das Wachstum in anderen allmählich. Die Meinung der Humangeographin Alisa Kaps vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung gibt dabei Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Frau Kaps, am 11. Juli ist Weltbevölkerungstag. Sie und Ihre Mitarbeiterinnen am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung müssten es wissen: Wie viele Menschen sind wir derzeit auf der Erde?

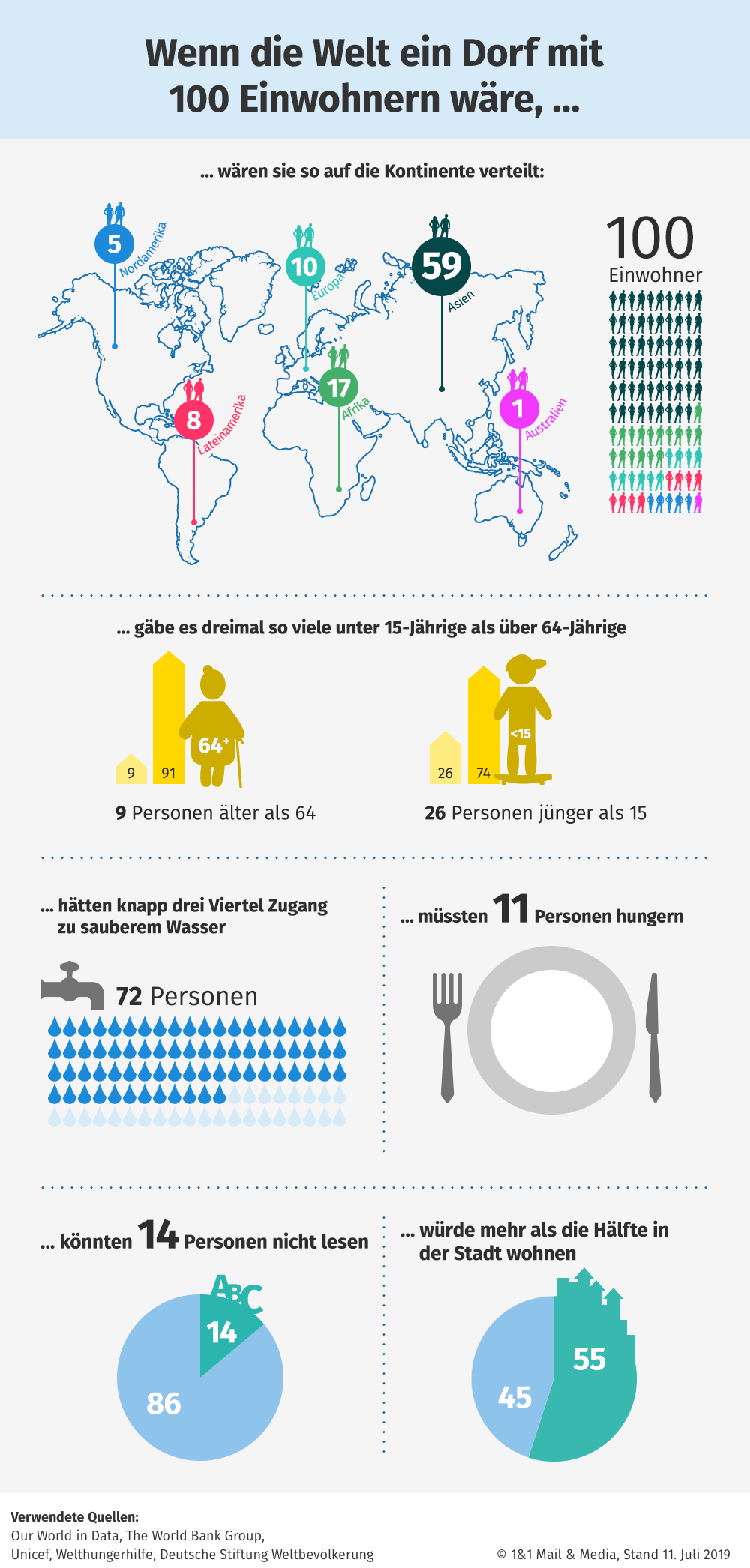

Alisa Kaps: Derzeit etwa 7,7 Milliarden - und jedes Jahr kommen rund 80 Millionen dazu - etwa so viele Menschen, wie Deutschland Einwohner hat.

Können wir also von einer ungebremsten Bevölkerungsexplosion sprechen?

Nein, das wäre übertrieben. Noch in den 60er-Jahren, wir waren damals erst 3,3 Milliarden Menschen, hat die Weltbevölkerung jährlich um zwei Prozent zugenommen. Heute beträgt das durchschnittliche Bevölkerungswachstum jährlich nur noch ein Prozent. In absoluten Zahlen ergibt das zwar einen größeren Zuwachs als damals. Der Anstieg hat sich, relativ gesehen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, sehr wohl verringert - von einer Explosion sollten wir deshalb nicht sprechen.

Aber wenn es so weitergeht …

… es geht nicht ungebremst so weiter, denn die Wachstumsrate sinkt weiter. Trotzdem dürften wir Mitte des Jahrhunderts nochmal zwei Milliarden Menschen mehr sein als heute. Die Vereinten Nationen, die das ausführlichste Datenmaterial haben, gehen von 9,7 Milliarden im Jahr 2050 aus.

Darüber ist sich die Wissenschaft einig?

Es gibt unterschiedliche Meinungen, wie viele wir künftig sein werden. Die Forscher am Wittgenstein Centre for Demography in Wien beziehen im Gegensatz zur UN Bildung als einen wesentlichen Faktor in ihre Prognosen ein. Sie kommen in ihrem mittleren Szenario bis 2050 auf 9,3 Milliarden Menschen und gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung noch in diesem Jahrhundert zu schrumpfen beginnen könnte.

Heißt das, dass weltweit weniger Kinder geboren werden?

Ja, die Geburtenziffer hat sich seit 1960 im Schnitt bereits weltweit halbiert. Aber starkes Wachstum mit vielen Geburten haben wir weiterhin in Afrika und dort vor allem in den Ländern südlich der Sahara. Die Bevölkerungszahl Afrikas von derzeit etwa 1,3 Milliarden wird sich bis 2050 fast verdoppeln, auf 2,5 Milliarden.

Wie viele Menschen werden wir am Ende des 21. Jahrhunderts sein?

Wenn man die derzeitigen Trends hochrechnet, kommt man für das Ende des Jahrhunderts auf einen Höchststand von knapp elf Milliarden, danach sollen die Zahlen rückläufig werden. Aber das stimmt nur, wenn alle Entwicklungen so anhalten, wie sie derzeit sind - das scheint mir für so einen langen Zeitraum etwas spekulativ.

Kann man die Bevölkerungsentwicklung überhaupt gezielt beeinflussen?

Sehr gut wissenschaftlich belegt ist, dass mehr Bildung zu sinkenden Geburtenraten führt. In wenig entwickelten Ländern bekommen Frauen mit Sekundarbildung im Durchschnitt zwei bis drei Kinder weniger als Frauen ohne Schulbildung.

Die Bevölkerungsentwicklung liegt also in den Händen der Frauen?

Frauen mit Schulbildung wissen mehr über Gesundheitsvorsorge, was zu einer sinkenden Kindersterblichkeit beiträgt. Wenn mehr Kinder überleben, wünschen sie sich irgendwann weniger Nachwuchs. Und diesen Wunsch können gebildete Frauen zudem besser umsetzen, da sie besser über Familienplanung Bescheid wissen.

Aber Bildung verhilft den Frauen auch zu anderen Rollen als der von Hausfrau und Mutter. Sie können sich dann besser gegenüber ihren Partnern und traditionellen Vorstellungen der Gesellschaft durchsetzen.

Was heißt das konkret? Werden Kinder dann unwichtig?

Es ist viel komplexer. In vielen afrikanischen Regionen hängt das Prestige der Familie daran, möglichst viele Kinder zu haben. Oft spielen auch religiöse Aspekte eine große Rolle - Kinder gelten als Segen von oben. Man darf nicht vergessen, dass auch in Europa noch vor ein paar Generationen viele Kinder erwünscht und normal waren. So wie heute in Afrika waren sie auch bei uns eine Garantie dafür, im Alter versorgt zu werden. Solche Vorstellungen verändern sich nur langsam.

Sinkende Geburtenraten wären also möglicherweise der Anfang eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels?

Der demografische Wandel kann sozioökonomische Fortschritte beschleunigen. Die sogenannten "asiatischen Tigerstaaten" haben diesen Prozess zum Teil sehr erfolgreich durchlaufen. Wenn die Geburtenraten sinken und die letzten geburtenstarken Jahrgänge ins Erwerbsalter hineinwachsen, stehen der Volkswirtschaft überproportionale viele Arbeitskräfte zur Verfügung.

Daraus kann sich ein demografiebedingter Entwicklungsschub ergeben. Das Problem ist: Dieser Prozess kann nur in Gang kommen, wenn es genügend Jobs für die große Zahl junger Erwerbsfähiger gibt und wenn diese auch gebildet sind. Es ist zweifelhaft, ob und wie Afrika das schaffen kann.

Und wie geht es auf den anderen Erdteilen weiter?

Asien wächst in absoluten Zahlen noch, und da lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Doch das ändert sich kontinuierlich. Nicht nur Europa wird ab Mitte des 21. Jahrhunderts schrumpfen, sogar China wird dann an Bevölkerung verlieren. Diese rückläufigen Zahlen führen dazu, dass wir global gesehen nahe an einen Punkt sind, wo die Wachstumskurve abflachen wird.

Kann ein abflachendes Bevölkerungswachstum auch die wachsenden Ressourcenprobleme lösen?

Dafür, ob die Ressourcen der Erde für die Menschheit ausreichen, ist nicht so sehr die Zahl der Menschen ausschlaggebend, sondern wie viel sie verbrauchen.

Afrika hat zwar schon jetzt teilweise ein Tragfähigkeitsproblem - einige Länder dort können unter derzeitigen Bedingungen nicht so viele Menschen versorgen. Aber so gesehen sind auch wir im globalen Norden überbevölkert - wir verbrauchen zu viel.

Wir im Norden müssen es schaffen, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Nur das würde Freiräume für andere Regionen der Welt schaffen, die künftig noch an Bevölkerung hinzugewinnen.