Sigmund Freud revolutionierte durch seine Arbeit die Sichtweise auf die menschliche Psyche. Doch wie aktuell sind Freuds Theorien und Modelle heute eigentlich noch?

"Schön, dich zu küssen! Entschuldige! Schön, dich zu sehen, meinte ich natürlich." Wer kennt ihn nicht, den berühmten Freudschen Versprecher, benannt nach dem österreichischen Arzt und Begründer der Psychoanalyse - Sigmund Freud. Hätte Freud der Situation beigewohnt, hätte er sich vermutlich interessiert eingebracht und gesagt: "Da wollte dir dein Unterbewusstsein wohl etwas mitteilen."

Nach Freuds Theorie deuten Versprecher wie dieser, in seiner Sprache auch als "Fehlleistung" bezeichnet, auf Gedanken hin, die im Unbewussten schlummern. Hier werden viele automatisierte Handlungen, emotionale Reaktionen, Triebimpulse oder kreative Prozesse gesteuert, die dem Bewusstsein überwiegend verborgen sind. Doch nicht nur der Freudsche Versprecher hat die Zeit überdauert – auch viele seiner Theorien und Therapiemodelle, die die Psychologie zu seiner Zeit revolutioniert haben, prägt die Arbeit vieler Therapeuten bis heute.

Dabei wurden viele seiner Ansätze weiterentwickelt oder differenziert betrachtet – zuweilen auch als empirisch nicht belegbar bezeichnet. Doch wer war dieser Sigmund Freud eigentlich und was macht ihn so streitbar?

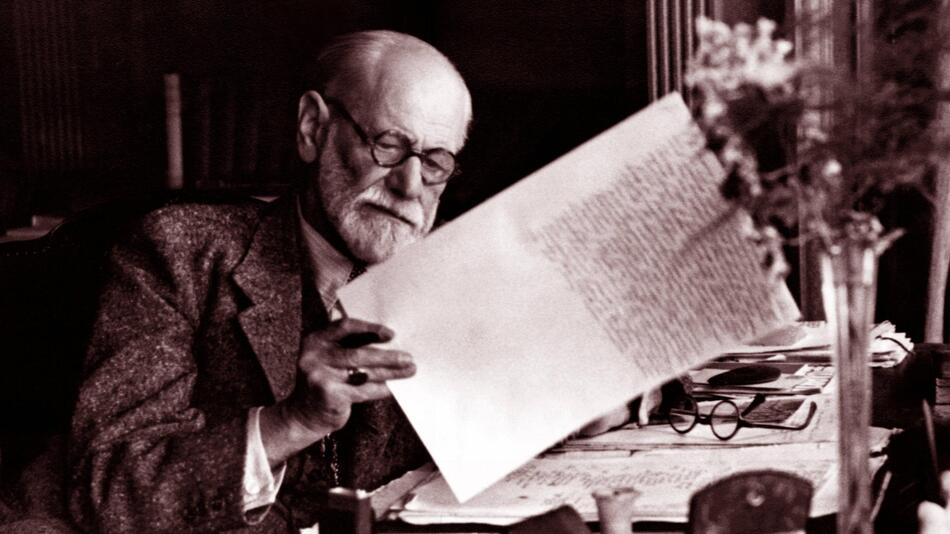

Wer war Sigmund Freud?

Sigmund Freud kam 1856 in Freiberg in Mähren im damaligen Kaisertum Österreich als Sigismund Schlomo Freud auf die Welt. An der Universität Wien studierte er Medizin. Zunächst widmete Freud sich der Neurologie, bis sein wachsendes Interesse für die menschliche Psyche ihn von der rein biologischen Betrachtungsweise des Geistes abbrachte.

In den 1880er-Jahren eröffnete er seine Praxis in der Berggasse in Wien, in der er zunächst Hypnosetherapien durchführte. 1938 floh Freud als Sohn jüdischer Eltern nach London. Ein Jahr später schied der schwer an Krebs erkrankte Freud schließlich freiwillig aus dem Leben.

Zu Lebzeiten widmete er sich der Psyche des Menschen. Um die komplexen unbewussten Vorgänge des Seelenlebens seiner Patienten ergründen zu können, entwickelte er neue Analysetechniken wie die Freie Assoziation und schließlich die Psychoanalyse. Viele moderne Therapieverfahren sind von seiner Psychoanalyse abgeleitet.

Was ist Psychoanalyse?

Die Psychoanalyse ist eine langwierige, intensive und auf großer Vertrauensebene basierende psychotherapeutische Methode. Sie wird zur Behandlung von mentalen Belastungen und psychischen Störungen oder zum besseren Verständnis der eigenen Persönlichkeit eingesetzt. Der Patient, auch Analysand genannt, liegt dabei meist ohne Blickkontakt auf einer Liege. So kann dieser freier und ohne Schamgefühl seine Gedanken teilen.

Ziel der Psychoanalyse ist es, unverarbeitete Konflikte durch verschiedene Verfahren und den Dialog mit dem Therapeuten aus dem Unbewussten zu holen. Die bewusst gewordenen Erkenntnisse sollen ein besseres Verständnis für sich selbst ermöglichen und seelische Konflikte lösen.

Bekannte Methoden von Sigmund Freud

Freie Assoziation

Die freie Assoziation ist noch heute eine wichtige Säule in der modernen Psychoanalyse. Bei dieser Methode soll der Patient seine Gedanken frei, unsortiert und ohne Scham aussprechen. So sollen Konflikte, traumatische Erfahrungen, Erinnerungen und Emotionen, die im "Vorbewussten" - also zwischen Unbewusstem und Bewusstem - liegen, ins Bewusstsein treten.

Anschließend versucht der Psychoanalytiker, das Gesagte zu interpretieren und die mitunter zunächst zusammenhangslos erscheinenden Äußerungen zu einem sinnvollen Gesamtbild zusammenzubringen.

Lesen Sie auch

Das Drei-Instanzen-Modell

Freud unterteilte die Psyche in seinem Instanzenmodell in drei Strukturen: Es, Ich und das Über-Ich. Das "Es" ist von Geburt an im Menschen angelegt und wird unbewusst vom Lustprinzip gesteuert.

Das "Ich" steht für die Vernunft sowie das Bewusstsein und vermittelt zwischen dem triebgesteuerten "Es" und dem inneren Moralkompass, dem "Über-Ich". Das "Über-Ich" orientiert sich an gesellschaftlichen Werten und Normen, die durch Erziehung und Sozialisation verinnerlicht wurden.

Die Traumdeutung

Sigmund Freud betrachtete Träume als "Königsweg zum Unbewussten". Er glaubte, dass Träume verschlüsselte Wünsche und Konflikte offenbaren, die im Wachzustand unterdrückt werden. Dabei unterteilte er Trauminhalte in zwei Kategorien:

- manifeste Inhalte, die als schwer greifbar und verzerrt in Erinnerung bleiben

- latente Inhalte, die die eigentliche Bedeutung eines Traumes darstellen, dem Bewusstsein jedoch verborgen bleiben

Um die verborgenen Anteile sichtbar zu machen, wird der manifeste Trauminhalt durch den Psychoanalytiker interpretiert, nachdem der Patient bei der freien Assoziation weitere Informationen aus seinem Seelenleben preisgegeben hat.

Ödipuskomplex

Der Ödipuskomplex besagt, dass Kinder im Alter zwischen etwa drei und sechs 6 Jahren eine unbewusste Zuneigung zum gegengeschlechtlichen Elternteil entwickeln. Ein Junge könnte seine Mutter begehren und im Vater einen Rivalen sehen. Beginnt das Kind, sich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil zu identifizieren, normalisiere sich das Verhältnis zu beiden Eltern.

Sind Freuds Modelle heute noch relevant?

Freuds Arbeit hat moderne Therapieverfahren maßgeblich geprägt – auch wenn sie an vielen Stellen modifiziert und an neue Erkenntnisse angepasst wurden. Einige Theorien, wie beispielsweise der Ödipuskomplex, werden heute oft kritisch betrachtet oder gelten zum Teil als empirisch schwer belegbar. Inwiefern spielen Freuds Modelle und Theorien in der modernen Psychoanalyse also noch eine Rolle?

Nach wie vor sollte man sich mit seinem Unbewussten verbünden, wenn man sich nicht mehr leidvollen Verzicht schaffen will, als die Realität uns ohnehin zumutet. Zu diesem Unbewussten einen Zugang zu ermöglichen, das ist das tagtägliche Geschäft der Psychoanalyse.

Tarek Hildebrandt arbeitet in seiner psychoanalytischen Praxis in Berlin als psychologischer Psychotherapeut. Er sagt: "Seit Freud hat sich die Psychoanalyse in verschiedene Strömungen aufgeteilt und teils stark verändert. Dies detailliert darzustellen würde hier den Rahmen sprengen." Für alle Psychoanalytiker sei das Unbewusste aber nach wie vor von zentraler Bedeutung. Und auch mit der freien Assoziation und der Traumdeutung werde heute noch gearbeitet. "Nicht wenige Psychoanalytiker räumen aber Übertragungsdeutungen, also der Interaktion von Analytiker und Analysand, einen deutlich größeren Raum ein."

Auch würden sich verdrängte Wünsche etwa in Fehlleistungen, Träumen oder Symptomen äußern. Die individuellen "ödipalen Konstellationen", also die Beziehung des Kindes mit den Eltern, können laut Hildebrandt außerdem zu "unbewussten Identifikations- und Begehrensmustern" führen, die nicht selten einen leidvollen Lebensweg nach sich ziehen.

Was ist anders an der modernen Psychoanalyse?

Sigmund Freud stellte die Vater-Mutter-Kind-Beziehung und die daraus resultierenden Probleme stark in den Mittelpunkt, genau wie lustgesteuerte Triebe. Damals war die Gesellschaft stark patriarchal geprägt, während heute viele unabhängiger von der Familie leben. Theorien wie der "Penisneid", wonach Frauen sich Männern generell unterlegen fühlen würden, gelten als überholt. Wo setzt ein Therapeut heute an?

Was ist ein Patriarch?

- Ein Patriarch ist das älteste männliche Familienmitglied oder Mitglied eines Familienverbandes, das als Familienoberhaupt die größte Autorität besitzt.

"Therapeutischer Ausgangspunkt ist immer eine konkrete Situation. Sei es ein aktueller Konflikt, ein frei assoziierter Einfall, ein Traum oder auch Übertragungsgeschehen", sagt Hildebrandt. Allen Psychoanalytikern sei außerdem gemein, dass sie in verschiedenen Formen eine emotional wirksame Verbindung zwischen frühkindlichen Erfahrungen und aktuellem Erleben herzustellen versuchen. "Einige sehen dabei eher den Ödipuskonflikt, also das Dreieck von Kind mit gegen- und gleichgeschlechtlichem Elternteil, als zentralen Moment psychischen Leidens. Andere konzentrieren sich stärker auf die Mutter-Kinder-Beziehung der ersten Jahre."

Und wie steht der Psychotherapeut zur Kritik an Freud – etwa, dass sich viele seiner Theorien nicht empirisch belegen lassen? "Die Psychoanalyse ist dahingehend keine empirische Naturwissenschaft, als dass sich ihre theoretischen Annahmen nicht positivistisch falsifizieren (empirisch be- oder widerlegen, Anm. d. Red.) lassen. Damit widerspricht sie dem Selbstverständnis der Psychologie, wie sie an den staatlichen Hochschulen hierzulande gelehrt wird," so Hildebrandt. Mit der Verhaltenstherapie sei sie deutlich besser vereinbar. Die therapeutische Wirksamkeit der Psychoanalyse sei allerdings in vielen Studien belegt worden. "Innerhalb der psychoanalytischen Community gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Aspekte aus Freuds Schriften noch Bestand haben oder überholt sind."

Fazit: Auch wenn einige Theorien von Sigmund Freud als antiquiert gelten oder kontrovers diskutiert werden – viele moderne Methoden wie die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie orientieren sich an Freuds Psychoanalyse.

Über den Gesprächspartner

- Tarek Hildebrandt hat in Berlin an der Humboldt-Universität Psychologie studiert. Seit seiner Approbation arbeitet er im Stadtteil Moabit als psychologischer Psychotherapeut.

Verwendete Quellen

- uni-freiburg.de: Ist Freud noch relevant?

- Deutsche Psychoanalytische Vereinigung: About Psychoanalysis

- flexikon.doccheck.com: Instanzenmodell

- flexikon.doccheck.com: Traumdeutung

- neurologen-und-psychiater-im-netz.org: Psychotherapie: Klassische Psychoanalyse

- freud-museum.at: Sigmund Freud Museum