Als Fletcher Christian am 28. April 1789 die Meuterei auf der Bounty anzettelte, besiegelte er damit nicht nur das Schicksal von Kapitän William Bligh - sondern auch sein eigenes. Filme und Bücher stellen die Tat als mutigen Widerstand gegen einen Tyrannen dar. Doch tatsächlich war die Meuterei eher das Resultat von Alkoholmissbrauch, persönlichen Konflikten und schwelender Rivalität.

Die Crew der HMS Bounty genoss ab Ende 1788 paradiesische Zustände auf Tahiti: Die 46 Männer feierten Feste, tranken den Rum der Insel und gingen Beziehungen mit einheimischen Frauen ein. Ursprünglich waren sie von Joseph Banks, dem Präsidenten der britischen Royal Society, losgeschickt worden, um Setzlinge von 2.000 Brotfruchtpflanzen von Tahiti nach Jamaika zu transportieren.

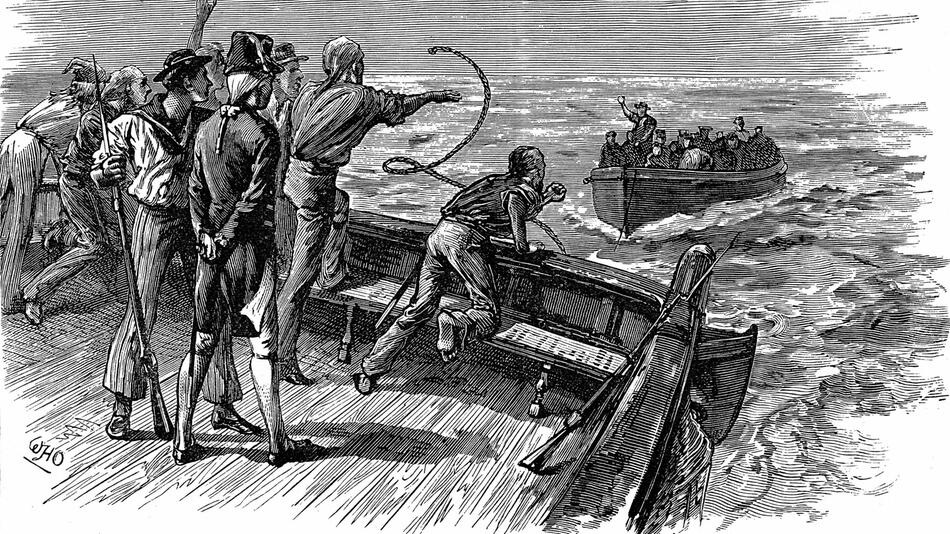

Dort sollten die Pflanzen günstige Nahrung für Plantagensklaven erzeugen. Die Crew wartete mehrere Monate auf Tahiti ab, bis die Winde für den Transport gut standen. Doch die Setzlinge der Bounty erreichten ihr Ziel nie, denn kurz nach dem Aufbruch eskalierten Konflikte an Bord: Fletcher Christian zwang Kapitän William Bligh mitten in der Nacht an Deck und setzte ihn mit 18 loyalen Seeleuten in einem kleinen Boot auf hoher See aus.

War William Bligh ein Tyrann oder das Opfer?

Was war geschehen? Spätere Darstellungen machten aus Bligh einen tyrannischen Kommandanten, der seine Crew grausam unterdrückte. Die Realität war allerdings viel komplexer: Bligh galt als erfahrener Seefahrer, der sogar als Navigator des legendären Entdeckers James Cook gesegelt war. Er war streng, diszipliniert und wenig zugänglich, allerdings kein tyrannisches Monster.

Eigentlich eine passende Mischung, um unter den prekären Bedingungen der Schiffe des 18. Jahrhunderts für Ordnung zu sorgen: Überfüllte Kabinen, Mangelernährung und eine Crew, die zum Teil zum Dienst auf See gezwungen worden war.

Mit Seefahrerromantik hatte das nichts zu tun. Die lange Pause im Paradies von Tahiti mit Alkoholmissbrauch und Liebesbeziehungen verschärfte diesen Kontrast zur hohen See noch zusätzlich.

Wer hat die Kokosnuss geklaut?

Vier Tage vor der Meuterei eskalierte ein schwelender Streit zwischen Christian und Bligh. Christian warf dem Kapitän eine mangelnde Schiffsausrüstung vor, Bligh beschuldigte ihn wiederum des Diebstahls von Kokosnüssen. Betrunken und verbittert entschied sich Christian schließlich zur Rebellion.

Lesen Sie auch

Blighs Schicksal im kleinen Beiboot schien zunächst besiegelt. Doch ihm gelang eine unglaubliche navigatorische Leistung: In nur 48 Tagen erreichte er mit dem kleinen Boot und den 18 Seeleuten sicher die Insel Timor (im heutigen Indonesien). Von dort aus kehrte er nach London zurück, wo er als Held empfangen wurde. Kurz darauf sandte die Royal Navy eine Strafexpedition aus.

Christian und seine Anhänger fuhren indes zurück nach Tahiti, nahmen dort Männer sowie Frauen an Bord und irrten zunächst durch die Atolle der Südsee. Weil sie Angst hatten, von der Strafexpedition aufgebracht zu werden, siedelten sie schließlich auf der extrem isolierten Pitcairn-Insel, die jeweils 5.000 Kilometer von Neuseeland und Südamerika entfernt liegt.

Schnaps, Barbarei und menschliche Tragödien

Auf Pitcairn verbrannten die Meuterer die Bounty, um einer Entdeckung zu entgehen und alle künftigen Bewohnerinnen und Bewohner zum Verbleib zu zwingen. Doch statt eines friedlichen Neuanfangs folgten Gewalt, Unterdrückung und Grausamkeiten: Tahitianische Frauen wurden wie Besitz verteilt. Jedem britischen Seemann stand eine Frau zu, die sechs Tahitianer mussten sich die übrigen drei Frauen "aufteilen". Leicht vorstellbar, dass dieser Zustand eine tickende Zeitbombe war.

Als die Männer schließlich aus einheimischen Pflanzen Schnaps destillierten, eskalierte die Situation völlig. In den blutigen und betrunkenen Auseinandersetzungen zwischen Europäern und Polynesiern wurde Fletcher Christian getötet.

Am Ende überlebte nur ein Europäer, John Adams, zusammen mit zehn Polynesierinnen. Diese kleine Gruppe wurde zur Stammbevölkerung Pitcairns, deren Nachkommen bis heute dort leben.

Das zweite Leben des William Bligh

William Bligh wurde nach seiner Rückkehr zum Master and Commander befördert und erhielt erneut den Auftrag, Brotfruchtpflanzen nach Jamaika zu bringen. Dieses Mal war er erfolgreich.

1805 wurde er Gouverneur der britischen Kolonie New South Wales im heutigen Australien, geriet dort aber in die sogenannte Rum-Rebellion gegen korrupte Offiziere - eine ebenso abenteuerliche Geschichte wie die Meuterei auf der Bounty.

Bligh kehrte 1811 nach England zurück und wurde 1814 zum Vizeadmiral befördert. Er starb schließlich im Jahr 1817 mit 63 Jahren in London.

Die erfolgreiche Rufmordkampagne

Kurz nach Blighs Tod begannen die Nachfahren der Meuterer, insbesondere Fletcher Christians Bruder Edward, eine erfolgreiche Kampagne, um Blighs Ruf dauerhaft zu beschädigen und Christians Tat als legitimen Widerstand darzustellen.

Die zeitgleiche Französische Revolution trug dazu bei, gewaltsame Rebellionen gegen Autoritäten als modisch zu stilisieren. Das begünstigte die Mythenbildung um die Meuterei auf der Bounty.

Die Gewaltgeschichte auf Pitcairn setzte sich indes bis in die jüngste Vergangenheit fort: Erst 2010 wurden sieben der 48 Einwohner, allesamt Nachfahren der Meuterer, wegen zahlreicher sexueller Übergriffe gegen zum Teil minderjährige Inselbewohnerinnen verurteilt. Die Insel, einst zum Mythos für den Widerstand gegen die Tyrannei stilisiert, blieb in Wirklichkeit bis 2010 ein Ort menschlicher Tragödien.

Verwendete Quellen

- Podcast: GAG483: Bounty, Brotfrucht und die Rum-Rebellion

- Buch: Alexander, Caroline. The Bounty: The True Story of the Mutiny on the Bounty, 2003.

- 365sterne.de: Route/Logbuch

- deutschlandfunk.de: Die Meuterei auf der "Bounty"

- Süddeutsche Zeitung: Nachfahren der "Bounty"-Meuterer zu Haft verurteilt

- Welt: "Bounty"-Meuterei erneut vor Gericht

- Welt: Im Streit um Frauen und Schnaps brachten sich die Meuterer um