Im Dreißigjährigen Krieg erlangt Feldherr Albrecht von Wallenstein großen Reichtum und Einfluss. Er revolutioniert die Kriegsführung und sorgt für Verwüstung in ganz Deutschland. Intrigen und Ränkespiele führen schließlich zu seinem gewaltsamen Ende.

Albrecht von Wallenstein (1583 bis 1634) steht für den verheerendsten Krieg, den es bis zu diesem Zeitpunkt auf deutschem Boden gegeben hat. Von 1618 bis 1648 entbrennt der Kampf um die Vorherrschaft in Mitteleuropa: Protestanten gegen Katholiken, jeweils unterstützt von verschiedenen Großmächten. In einigen Landstrichen fallen zwei Drittel der Bevölkerung dem Krieg zum Opfer.

Für Wallenstein, der als Generalissimus, also Oberbefehlshaber für den Kaiser, vom niederen Adel zu einer der mächtigsten Personen im Kaiserreich aufgestiegen war, bedeutet dieser sogenannte Dreißigjährige Krieg jedoch lange ein hochprofitables Geschäft. Denn er hat mit seiner Strategie, die jeweils besetzten Regionen für den Unterhalt seiner Armee aufkommen zu lassen, nicht nur die Kriegsführung revolutioniert, sondern auch sein Motto begründet: "Der Krieg ernährt den Krieg."

Neue Zeitrechnung der Kriegsführung beginnt

Alles beginnt in Prag, der Hauptstadt des damaligen Königreichs Böhmen, das vom katholischen Kaiser Ferdinand II. regiert wird. Allerdings ist die Mehrheit der Bevölkerung protestantisch - eine Ausnahme im Reich.

Zwar hat der Kaiser Religionsfreiheit zugesichert, doch insgeheim plant er, den Protestantismus zurückzudrängen. Daraufhin stürzen Protestanten die Gouverneure des katholischen Kaisers aus dem Fenster, was als Prager Fenstersturz in die Geschichte eingehen soll.

Lesen Sie auch

1620 nimmt die Katholische Liga, ein Bündnis katholischer Fürsten, die Stadt ein und marschiert in Richtung Norddeutschland. Das ruft wiederum Dänemark auf den Plan, das um seine Vormachtstellung im Norden fürchtet.

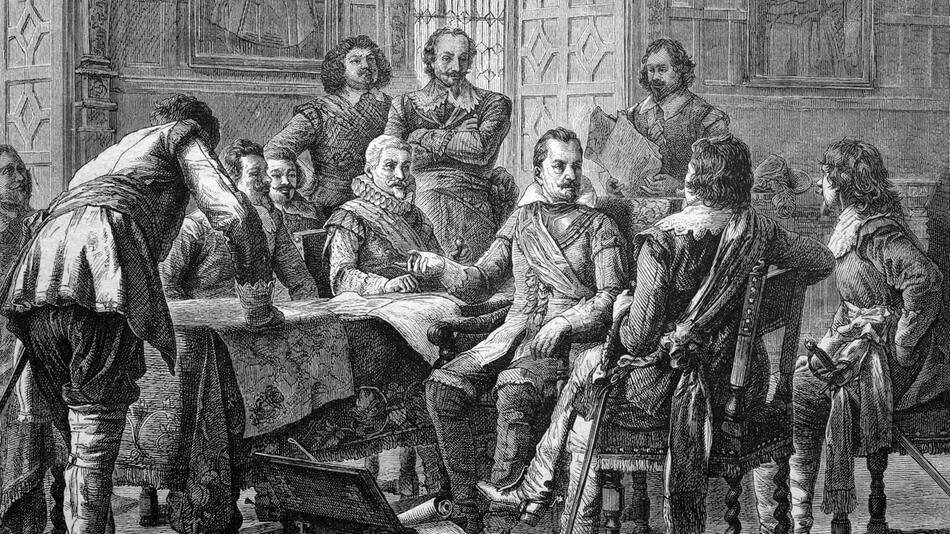

Der Kaiser weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, wie er eine weitere Armee finanzieren soll. Dann meldet sich Wallenstein zu Wort, ein bis dahin unbekannter Katholik niederen Adels aus Böhmen. Er schlägt vor, die besetzten Regionen für den Unterhalt der Armee zahlen zu lassen. Mit diesem Vorschlag beginnt eine neue Zeitrechnung der Kriegsführung.

Das Geschäft mit dem Tod

Wallenstein wird zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee und erhält kaiserliche Vollmachten. Er investiert privates Vermögen in das Heer, holt sich aber alles skrupellos mit Gewinn über die Besetzung der Gebiete zurück. Mit seinen 50.000 Soldaten zieht er plündernd durch Norddeutschland, schlägt ein ums andere Mal protestantische Gegner und die Dänen zurück. Er wird dabei immer reicher.

Sein militärischer Erfolg gefällt jedoch nicht allen im Reich: Wallenstein gilt vielen Fürsten als Emporkömmling. Kaiser Ferdinand II. beugt sich schließlich dem Druck seiner Fürsten und entlässt Wallenstein im Jahr 1630 aus dem Dienst. Sein Nachfolger wurde Johann T'Serclaes von Tilly.

Fast zeitgleich betritt ein neuer Akteur das Schlachtfeld: Gustav II. Adolf von Schweden. Er sieht sich als protestantischer Vorkämpfer und will seine Vormachtstellung im Ostseeraum festigen. Plötzlich wendet sich das Blatt, die schwedische Armee dringt bis nach Bayern vor. Zudem verbünden sich die protestantischen Fürsten, die befürchteten, dass der Kaiser eine absolute Monarchie wie in Frankreich anstrebt, mit dem schwedischen König. Der Kaiser gerät immer mehr in Bedrängnis und bittet Wallenstein erneut um Hilfe.

Albrecht von Wallensteins Ermordung

1632 soll eine Schlacht die Entscheidung bringen. In Lützen bei Leipzig treffen die jeweils fast 20.000 Mann starken Heere aufeinander. Gustav Adolf führt persönlich den Gegenangriff und wird von einer Kugel tödlich in den Rücken getroffen.

Wallenstein entgeht diesem Schicksal nur knapp. Er erkennt, dass die Fortführung des Krieges keine Zukunft mehr hat und will mit den Protestanten verhandeln. Ohne Zustimmung des Kaisers beginnt er, eigene Diplomatie zu betreiben. Seine Soldaten lässt er nur noch auf sich vereidigen und nicht mehr auf Ferdinand II.

Das kann der Kaiser nicht hinnehmen. Ferdinand II. ächtet Wallenstein und setzt ein Kopfgeld auf ihn aus. Im heute tschechischen Eger wird Wallenstein schließlich am 25. Februar 1634 von seinen eigenen Offizieren ermordet.

Der Krieg wird noch 14 Jahre andauern und Hunderttausende Menschen das Leben kosten. Er ist noch heute in der deutschen Sprache präsent: Weil zumeist Bürger die Städte verteidigten, mussten sie den Kampf "von der Pike auf lernen". Die Pike oder der Spieß waren die am einfachsten zu bedienenden Waffen. Von eben diesen Piken kommt übrigens auch die Bezeichnung "Spießbürger" oder "Spießer".

Verwendete Quellen

- Emich, Niefanger u.a.: Wallenstein: Mensch – Mythos – Memoria

- Pantle, Christian: Der Dreißigjährige Krieg. Als Deutschland in Flammen stand

- dw.com: Ein Grauen, das Deutschland prägte

- deutsche-biographie.de: Albrecht Wenzeslaus Eusebius von Wallenstein