Vor ungefähr 12.000 Jahren hat der Mensch seinen Lebensstil radikal geändert. Er gründete Siedlungen und begann mit der Landwirtschaft. Das ist der Beginn des Neolithikums oder der Jungsteinzeit. Doch für die damaligen Menschen bedeutete dieser Wandel Karies, Mangelernährung und eine dramatisch sinkende Lebenserwartung. Stellt sich die Frage: wozu das Ganze?

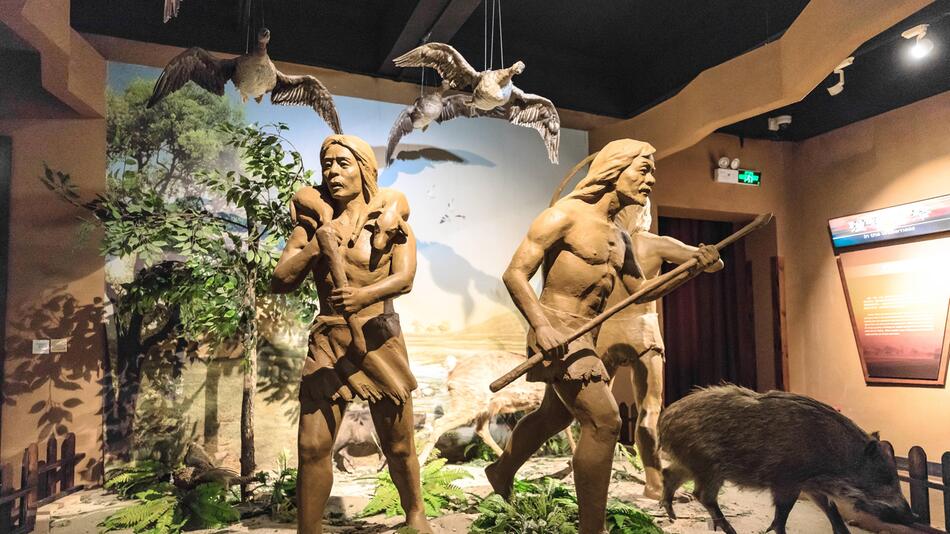

Im Jahr 2017 musste die Geschichte der Menschheit umgeschrieben werden: Archäologen fanden in Marokko ein 315.000 Jahre altes Skelett eines Homo sapiens. Ganze 100.000 Jahre älter als der bisher früheste Fund, zeigt es, dass Menschen noch früher in Afrika lebten und sich dann auf der ganzen Welt verteilten. Über den Großteil unserer Existenz als Spezies war das nomadische Umherziehen die natürliche Lebensweise als Jäger und Sammler. Doch vor ungefähr 12.000 Jahren änderte sich das für immer.

Rackern von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Der Geschichtsprofessor und Bestsellerautor Yuval Noah Harari bezeichnet das als den "größten Betrug der Geschichte". Seiner Meinung nach arbeiteten Jäger und Sammler weniger und waren widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten. Ausgrabungen zeigen, dass die Lebenserwartung von Menschen vor der landwirtschaftlichen Revolution 15 bis 20 Jahre höher lag als die der ersten Bauern.

Wer in der Steinzeit die Geburt und das Kindesalter überlebte, konnte gut und gerne 75 Jahre alt werden. Jäger und Sammler ernährten sich ausgewogener, da sie auf ihren Reisen eine Vielzahl pflanzlicher und tierischer Nahrung zu sich nahmen.

Darüber hinaus führten sie die Bewegungen aus, für die der menschliche Körper von der Evolution gemacht wurde: Wandern, Klettern und Beutetieren hinterherjagen. Frühe Bauern aßen – je nach Region – Weizen, Reis oder Kartoffeln und verbrachten den Großteil des Tages in gebückter Haltung auf dem Feld.

Die Pflanzen zähmen den Menschen – nicht umgekehrt

Es gibt viele Theorien, warum der Mensch zum Bauern und Viehzüchter wurde. Eine besagt, dass der Mensch zu viel gejagt und den Wildtierbestand zu stark reduziert habe. Er brauchte also eine zuverlässigere Nahrungsquelle. Ausgrabungen zeigen, dass, wo immer der Mensch auftauchte, die sogenannte Megafauna, also große eiszeitliche Tiere wie das Mammut oder der Säbelzahntiger, kurz darauf ausstarb.

Doch für viele Wissenschaftler passt der zeitliche Horizont nicht. Nach Harari war es vor allem der Weizen, der den Menschen sesshaft machte, und nicht umgekehrt. Denn das Getreide sorgte dafür, dass insgesamt mehr Nahrung pro Fläche zur Verfügung stand. Dafür nahmen die Menschen in Kauf, die anspruchsvolle Pflanze zu gießen, zu düngen und aufgrund der Mangelernährung kürzer zu leben. Die langfristigen Folgen konnten sie nicht abschätzen.

Das führte zu einem Bevölkerungsanstieg: "Die Währung der Evolution ist weder Hunger noch Leid, sondern DNA", schreibt Harari. Je mehr Individuen, desto erfolgreicher die Art.

Für den Evolutionsbiologen Josef Reichholf ist eine frühe Form des Bieres der Grund. Er glaubt, dass ein bierähnliches alkoholisches Getränk aus Wildgerste die Menschen dazu bewogen hat, sesshaft zu werden. Das berauschende Getränk konnte man nicht auf Wanderschaft erzeugen. Der Rausch könnte so für das Entstehen von Kulten und Religionen verantwortlich sein. Die ältesten Tempel der Welt, Göbekli Tepe, unterstützen diese These.

Die Sesshaftwerdung war, entgegen dem Namen "neolithische Revolution", keine kurzfristige radikale Wandlung, sondern ein langsamer, wenn auch unaufhaltsamer Prozess.

10.000 Jahre alte Städte

Der Beginn lag im Nahen Osten, in den heutigen Ländern Iran, Irak, Türkei und an der Levante. Die meisten Getreidesorten und Spezies wie die Milchkuh lassen sich genetisch auf diese Regionen zurückführen.

Vor 10.500 Jahren existierten dort bereits zahlreiche Siedlungen - einige bis heute, wie zum Beispiel Jericho in Palästina. Über den Balkan und das Karpatenbecken gelangte die Landwirtschaft dann nach Mitteleuropa.

In Asien entwickelten sich ähnliche Epizentren der Landwirtschaft im Osten Chinas und in Papua-Neuguinea. In Südamerika begann der Prozess später im Gebiet des heutigen Peru, im Norden im Gebiet des heutigen Mexiko.

Der Preis für den Fortschritt: hunderte Generationen

Neben der Mangelernährung sorgte die Sesshaftwerdung für Hierarchien, die häufig zu Unterdrückung, Regionalkonflikten und Besitzansprüchen führten. Die hatten die ersten großen Kriege zur Folge – auch wenn es blutige Konflikte unter Jäger- und Sammler-Stämmen gab. Mangelnde Hygiene und Überbevölkerung führten zu Epidemien.

Im Prinzip änderte sich das erst in den vergangenen zwei Jahrhunderten. Seitdem stehen große Städte für zivilisatorischen Fortschritt, die die Ressourcen aufbringen können, für Forschung, die zum Beispiel Krankheiten heilt und uns noch älter werden lässt, als es sich Jäger und Sammler jemals hätten vorstellen können. Der Preis dafür waren hunderte Generationen.

Verwendete Quellen

- nature.com: Oldest Homo sapiens fossil claim rewrites our species' history

- oeaw.ac.at: Auf den Spuren der Sesshaftwerdung des Menschen

- swr.de: Eine Revolution – Warum und wie der Mensch sesshaft wurde

- Yuval Noah Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit, 2013.

- Josef H. Reichholf: Warum die Menschen sesshaft wurden. Das größte Rätsel unserer Geschichte, 2010.

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.