Unter einem Wiener Sportplatz haben Wissenschaftler eine sensationelle Entdeckung gemacht: Sie fanden ein frührömisches Massengrab mit rund 150 männlichen Individuen. Die bestatteten Skelette deuten auf eine Schlacht hin, die womöglich den Schlüssel zur Gründungsgeschichte Wiens birgt.

Ende Oktober 2024 wurde im Zuge der Sanierung eines Sportplatzes im 11. Wiener Gemeindebezirk Simmering eine unglaubliche Entdeckung gemacht: Die zuständige Baufirma fand eine große Ansammlung menschlicher Überreste. Das frührömische Massengrab mit seinen etwa 150 Individuen wurde seitdem von der Stadtarchäologie Wien in Zusammenarbeit mit dem archäologischen Dienstleister Novetus GmbH untersucht.

Nun wurden im Wien Museum erste Ergebnisse sowie Hypothesen präsentiert. Demnach wurden die Individuen ohne erkennbare Ordnung und Ausrichtung bestattet, das geht aus einer Pressemitteilung des Museums hervor. Ersten Untersuchungen zufolge sind alle Skelette männlich und vorwiegend zwischen 20 und 30 Jahren alt. Die Individuen waren meist über 1,70 Meter groß. Außerdem gebe es nur wenige Hinweise auf Infektionskrankheiten, ihre Zahngesundheit war ebenfalls sehr gut.

Des Weiteren stellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fest, dass die Männer an Verletzungen gestorben sind, die ihnen durch Waffen, wie Lanzen, Dolche und Schwerter, beigebracht worden waren. Die Verletzungen sind zahlreich und sehr unterschiedlich, was auf ein Kampfgeschehen hindeutet.

"Aus der Anordnung der Skelette und da es sich um rein männliche Überreste handelt, kann ausgeschlossen werden, dass der Fundort in Verbindung mit einem Lazarett oder dergleichen steht oder dass eine Seuche die Todesursache war", bekräftigt Michaela Binder, leitende Anthropologin von Novetus GmbH, die Schlussfolgerungen in der Aussendung.

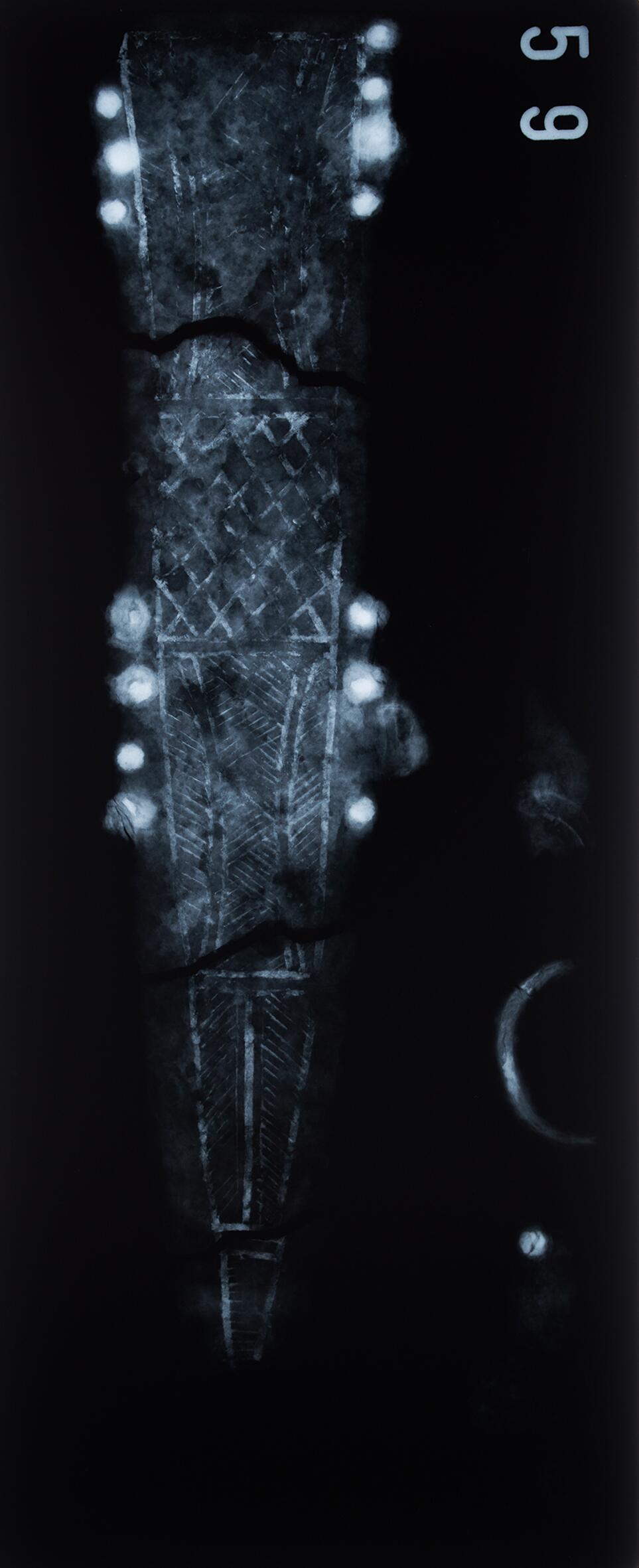

Eiserner Dolch wird zu Schlüsselfund für Datierung

Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass es sich um das katastrophale Ende eines militärischen Einsatzes handelt. Darauf weisen auch Objekte hin, die in dem Massengrab gefunden wurden: ein Dolch, mehrere Schuppen eines Schuppenpanzers, die Wangenklappe eines Helms, Lanzenspitzen und Schuhnägel.

Der eiserne Dolch wurde für die Experten schließlich zu einem Schlüsselfund. Dank ihm konnten sie das Massengrab datieren und kulturhistorisch einordnen: "In der Röntgenaufnahme der Dolchscheide erkennt man (…) sofort charakteristische römische Verzierungen. Es sind Einlegearbeiten aus Silberdraht, durch die sich der Dolch in die Zeit zwischen Mitte des 1. und Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. datieren lässt", erklärt Christoph Öllerer, stellvertretender Leiter der Stadtarchäologie, in der Pressemitteilung des Museums.

Eine sensationelle Erkenntnis, denn: Frühe Skelettfunde aus dem europäischen Teil des Römischen Reiches sind äußerst selten. Bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. praktizierten die Römer nämlich die Feuerbestattung. "Im Römischen Reich gab es strenge Bestattungsrituale und auch für die Zeit nach dem Tod mussten genaue Regeln eingehalten werden", erläutert Kristina Adler-Wölfl, Leiterin der Stadtarchäologie. Körperbestattungen seien zu der Zeit um 100 n. Chr. eine absolute Ausnahme gewesen.

Entdeckung könnte den Anfang der urbanen Geschichte Wiens umschreiben

Und das ist noch längst nicht alles: Wie es in der Aussendung weiter heißt, sei der Fund außerdem der erste direkte Nachweis eines Schlachtgeschehens am Donaulimes, was bislang nur über historische Quellen belegt werden konnte.

Demnach soll es Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. an der Donaugrenze des Römischen Reiches unter Kaiser Domitian (81-96) immer wieder zu Kämpfen mit Germanen gekommen sein. Diese werden als Donaukriege bezeichnet. Aus diesem Grund begann wenige Jahre später unter Kaiser Trajan (98-117) auch der Ausbau einer massiven Befestigungslinie: des Donaulimes.

Lesen Sie auch

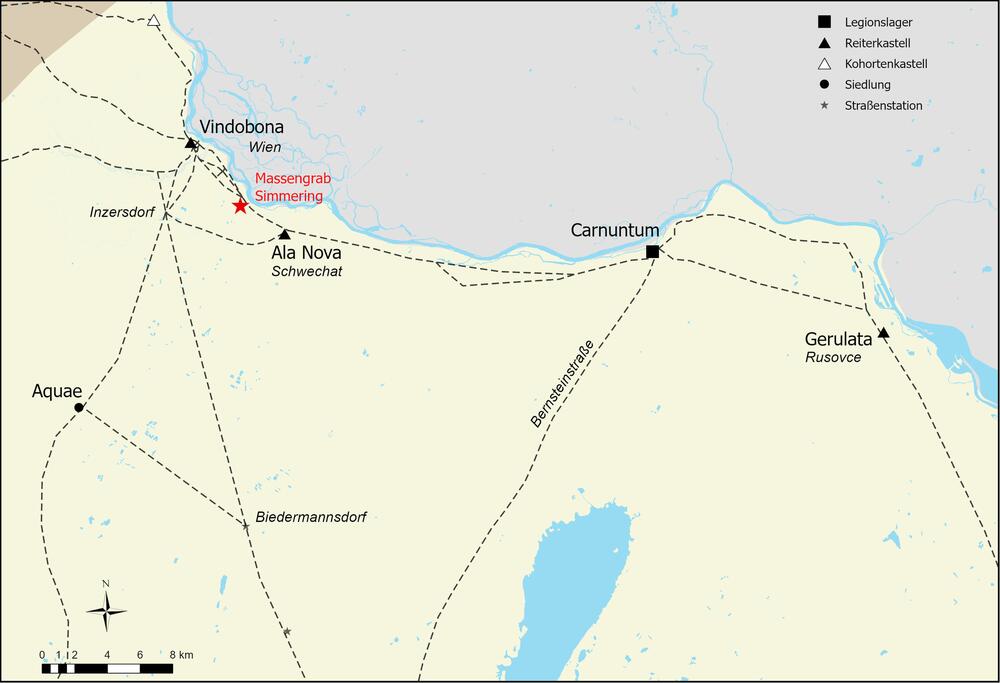

"Das Massengrab in Simmering ist der erste physische Beleg für Kampfhandlungen aus dieser Zeit, und weist auf die Lokalisierung einer Schlacht im Gebiet des heutigen Wiens hin", führt Martin Mosser, Archäologe der Stadtarchäologie, weiter aus. Dieses Ereignis könne durchaus ein Anlass für den Ausbau des vormals kleinen Militärstützpunkts zum Legionslager Vindobona gewesen sein.

Vindobona lag nur sieben Kilometer vom Fundort entfernt und legte den Grundstein für die Stadt Wien. Es könne also tatsächlich sein, dass die Entdeckung unter dem Sportplatz Forschern ermöglicht, die Anfänge der urbanen Geschichte Wiens umzuschreiben.

Untersuchungen stehen noch ganz am Anfang

Veronica Kaup-Hasler, Wiens amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, freut sich sehr über den Fund: "Dieses einzigartige Zeugnis lässt uns aus einer anderen Perspektive auf die Anfänge unserer Stadtgeschichte blicken."

Man sei stets darauf gefasst, in Wien auf römische Spuren zu treffen. "Dank zahlreicher archäologischer Grabungen auf dem Gebiet des heutigen Wiens verfügt man bereits über großes Wissen, und dennoch führen Funde immer wieder zu neuen und überraschenden Erkenntnissen."

Die Untersuchungen stehen bislang noch ganz am Anfang. Die Wissenschaftler hoffen darauf, dass sie mithilfe von DNA- und Isotopenanalysen weitere Erkenntnisse zur Herkunft und den Lebensbedingungen der bestatteten Soldaten erhalten.

Verwendete Quellen

- ots.at/presseaussendung: Römischer Sensationsfund in Simmering