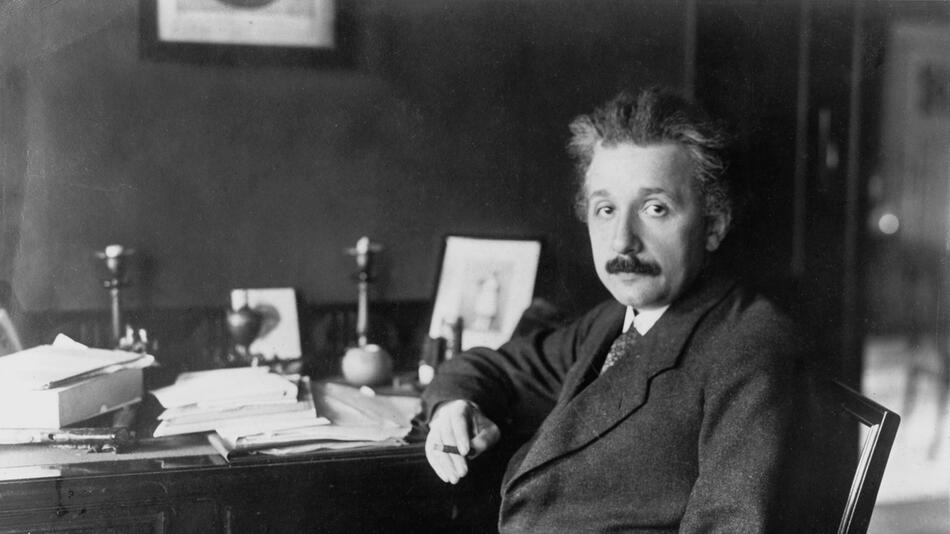

Nobelpreisträger, Jahrhundert-Genie und Popkultur-Ikone: Albert Einstein zählt zu den berühmtesten Wissenschaftlern aller Zeiten. Er entwickelte die Relativitätstheorie und erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik – allerdings für seine Lichtquantenhypothese. Doch auch jenseits seiner bahnbrechenden Forschungen war Einsteins Leben außergewöhnlich – mitunter sogar tragisch.

Ein weit verbreiteter Mythos besagt, dass

Schließlich zog seine Familie – auch aus wirtschaftlichen Gründen und wegen des zunehmenden Antisemitismus' – nach Italien. Einstein legte sein Abitur also nicht in Deutschland ab. Das nährte später den Irrglauben, er habe die Schule abgebrochen.

Verwirrung stiftete auch ein Fehler seines Biografen: Als Einstein die Matura in der Schweiz nachholte, fanden sich in seinem Zeugnis nur Fünfen und Sechsen – damals waren das jedoch Bestnoten. Der Biograf hatte schlicht das Notensystem verwechselt.

Deutliche Sprachverzögerung und starke Wutausbrüche in der Kindheit

Einsteins frühe Kindheit war geprägt von Ablehnung und Missverständnissen. Aufgrund seines ungewöhnlich geformten Hinterkopfes hielt ihn seine Mutter zunächst für missgebildet, seine Großeltern fanden ihn zu dick.

Tatsächlich zeigte Einstein Auffälligkeiten: Er begann erst zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr zu sprechen – aus heutiger Sicht eine deutliche Sprachverzögerung. Außerdem hatte er starke Wutausbrüche, bewarf beispielsweise eine Hauslehrerin mit einem Stuhl.

In seiner Kindheit ahnte niemand etwas von einer glanzvollen Zukunft – seine Lehrer hielten ihn weder für besonders begabt noch für diszipliniert.

Eine moderne Beziehung – bis zum Ruhm

1896 lernte Einstein am Polytechnikum in Zürich die serbische Mathematikerin und Physikerin Mileva Marić kennen. Während er eher dafür bekannt war, sich durchs Studium zu "wursteln", war Marić ambitioniert und arbeitete bereits an ihrer Promotion.

Die beiden führten eine für die damalige Zeit ungewöhnlich gleichberechtigte Beziehung – bis Marić zum zweiten Mal durch die Promotionsprüfung fiel, im dritten Monat schwanger war und Einstein plötzlich berühmt wurde.

Später übernahm Marić die Kindererziehung, während Einstein zunehmend eigenmächtig Entscheidungen traf. So zog er etwa 1914 nach Berlin, wo bereits seine Affäre und spätere zweite Ehefrau Elsa auf ihn wartete.

Kurz vor dem Ersten Weltkrieg schrieb Einstein seiner Frau einen berühmten, kalten Brief. Darin stand unter anderem: "Du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. [...] Du hast mein Schlaf- und Arbeitszimmer sofort ohne Widerrede zu verlassen, wenn ich darum ersuche." 1918 wurde die Ehe geschieden.

Albert Einsteins verschollene Tochter

Mit Mileva Marić hatte Einstein drei Kinder: Lieserl, Hans Albert und Eduard. Die Existenz von Lieserl wurde erst 1987 durch Briefe bekannt. Das uneheliche Kind wurde vermutlich 1902 nach einer Reise nach Como gezeugt. Da Einstein und Marić zu dieser Zeit noch nicht verheiratet waren, reagierten beide Familien entsetzt.

Lieserl wurde vermutlich 1903 getauft und zur Adoption freigegeben. Einige Historiker glauben, sie sei an Scharlach gestorben, andere vermuten eine geistige Behinderung und ein frühes Versterben in der Obhut von Marićs Familie. Eine dritte Theorie besagt, sie sei adoptiert worden und habe bis in die 1990er Jahre unter dem Namen Zorka Savić gelebt. Bis heute gibt es keine endgültige Klarheit über ihr Schicksal.

Auch Sohn Eduard hatte ein tragisches Leben: Er galt als sensibel und künstlerisch begabt, entwickelte aber eine schizophrene Erkrankung. Schließlich wurde er in die psychiatrische Klinik Burghölzli in Zürich eingewiesen, wo er bis zu seinem Tod 1965 lebte.

Einsteins Krieg gegen Socken

Zeit seines Lebens soll Albert Einstein keine Socken getragen haben. Die soll er Berichten zufolge als einengend und unnötige Nebensächlichkeit empfunden haben. Lange Zeit wurde gemunkelt, dass diese Eigenheit lediglich ein Mythos gewesen sei.

Am 17. Januar 1939 wurde schließlich das Beweisfoto für die Sockenlosigkeit in dessen Haus in Princeton geschossen. Darauf sieht man Einstein sockenlos in seinen Lederschuhen beim Rauchen einer Pfeife.

Einstein als möglicher Präsident Israels

Schon früh warnte Einstein vor dem aufkommenden Antisemitismus in Deutschland. Bereits 1922 schrieb er von "düsteren Zeiten im Anzug". 1933 emigrierte er in die USA.

1948 – nach der Gründung des Staates Israel – wurde ihm das Amt des Staatspräsidenten angeboten. Einstein lehnte ab, überließ jedoch seinen umfangreichen Nachlass mit Manuskripten, Briefen und Tagebüchern der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Ein unwürdiger Umgang mit seinem Gehirn

Nach Einsteins Tod im Jahr 1955 entnahm der Pathologe Thomas Harvey ohne Erlaubnis das Gehirn des Wissenschaftlers. Angeblich wollte er Einsteins Genialität erforschen – entgegen dem ausdrücklichen Wunsch Einsteins, eingeäschert zu werden.

Harvey zerteilte das Gehirn in Hunderte Stücke und schickte sie an Forscher weltweit. Doch keine der Untersuchungen brachte nennenswerte Erkenntnisse. Viele Teile von Einsteins Gehirn sind heute in medizinischen Museen in den USA ausgestellt – ein fragwürdiges Erbe des wohl bekanntesten Genies des 20. Jahrhunderts.

Verwendete Quellen

- mdr.de: Stimmt nicht: Albert Einstein war schlecht in der Schule

- planet-wissen.de: Albert Einstein

- einsteinfoundation.de: Neuronenklau

- lbi.org: Eduard Einstein

- spektrum.de: Was geschah mit Einsteins Gehirn?

- abendblatt.de: Auf der Suche nach Einsteins Tochter

- deutschlandfunkkultur.de: Vom Scheitern in der Physik und in der Liebe

- dw.com: Brief von Albert Einstein versteigert

- scienceblogs.de: Warum trug Albert Einstein niemals Socken?

- blog.dnb.de: Wozu Socken?