Der Wahl-O-Mat ist ein Instrument zur Stärkung der Demokratie. Er schafft Transparenz und ermöglicht es, politische Gefühle an Fakten zu spiegeln. In der von sozialen Netzwerken geprägten Medienwirklichkeit muss man die Transparenzmechanismen zur Stärkung der Demokratie den Rahmenbedingungen der Digitalisierung anpassen.

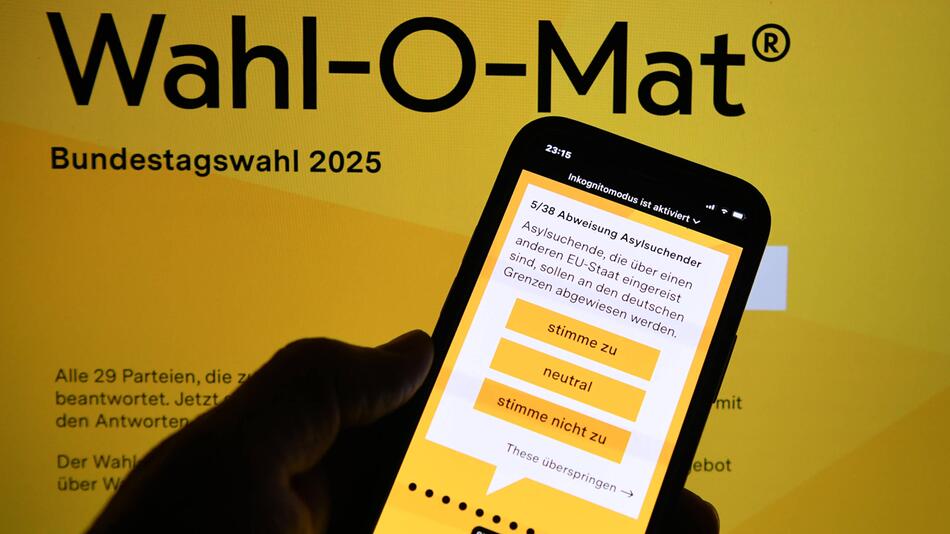

Er ist wieder da, der Wahl-O-Mat. In der vergangenen Woche wurde das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung für die Bundestagswahl 2025 freigeschaltet. Es macht transparent, wo man politisch steht. Wer sich zu den sachorientierten Thesen zur Bundespolitik mit "Stimme zu", "neutral" oder "stimme nicht zu" positioniert, erhält eine Auskunft über seine politische Ausrichtung.

Wahl-O-Mat: "Wo stehe ich politisch?"

Denn für das Quiz "Wo stehe ich politisch?" werden Inhalte der Wahlprogramme der zur Wahl stehenden Parteien in 38 Sachaussagen übersetzt. Fakten statt Gefühle lautet die Devise. Am Ende errechnet der Wahl-O-Mat die größte persönliche Übereinstimmung mit den Wahlprogrammen der Parteien. So können die Bürger bei einer selbstbestimmten Wahlentscheidung unterstützt werden.

Wahlkampf 2025 und soziale Netzwerke

Im Wahljahr 2025 bestimmen Online-Plattformen und ihre Mechanismen wesentliche Teile der demokratischen Meinungsbildung. Es gehört zum Geschäftsmodell der Anbieter von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken, die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer möglichst umfassend in Anspruch zu nehmen. Empfehlungsalgorithmen ermitteln deshalb, welche Beiträge Nutzende am längsten auf der Plattform halten.

Was auf den ersten Blick als demokratischer Meinungskampf verbucht werden könnte, löst zumindest dann ein Störgefühl aus, wenn die Anbieter der Plattformen die Algorithmen zugunsten bestimmter politischer Überzeugungen verändern. Dass dies in einer Welt, in der der Eigentümer von X, Elon Musk, der Regierung der USA angehört, eine reale Gefahr ist, dürfte gesichert sein. Lassen sich also Maßnahmen finden, die diese Gefahren einhegen und gleichzeitig die zweifellos nennenswerten Vorteile von Online-Plattformen sowie die unternehmerischen Grundrechte der Anbieter berücksichtigen?

KI-VO kann künftig helfen

Seit diesem Monat verbietet die KI-Verordnung (KI-VO) bestimmte Techniken der unterschwelligen Beeinflussung und der manipulativen Ausnutzung menschlicher Schwächen, wenn sie zu erheblichen Schäden führen.

Ob auch das Ergebnis eines Meinungsbildungsprozesses zu einem erheblichen Schaden in diesem Sinne führen kann, wird die Zukunft zeigen. Gänzlich abwegig erscheint das nicht. Die KI-VO hält einen sehr empfindlichen Sanktionskatalog bereit.

Transparenz über Nutzungsverhalten in sozialen Netzwerken

Zum Schutz der Demokratie im Netz kann man über einen zusätzlichen Ansatz nachdenken, der Schäden durch die Schaffung von Transparenz verhindert. Wer weiß, warum er bestimmte Inhalte sieht, lässt sich weniger stark beeinflussen.

Schon mit dem Medienstaatsvertrag von 2021 wurden die Anbieter von Online-Plattformen verpflichtet, die Kriterien der Zusammenstellung, Auswahl und Darstellung von Inhalten sowie ihre jeweilige Gewichtung vorzuhalten. In der Praxis sehen Nutzende neben einzelnen Beiträgen bisweilen einen Button mit der Aufschrift "Warum wird mir das angezeigt?".

Lesen Sie auch

- Wahl-O-Mat startet rekordverdächtig

- Bundestagswahl: Diese Alternativen zum Wahl-O-Mat gibt es

Warum wird mir das angezeigt?

Man kann die Ansätze einer transparenten und inhaltlichen Regulierung aufgreifen und ausbauen. Die Funktion "Warum wird mir das angezeigt?" müsste zur umfassenden Pflicht für alle großen Online-Plattformen und Suchmaschinen erhoben werden. Bei jedem Beitrag könnten Nutzende die Möglichkeit bekommen, unmittelbar im News-Feed, etwa durch "Drücken und Halten" eines Beitrags, ein Fenster zu öffnen.

Darin würde übersichtlich dargelegt, auf Grundlage welcher Kriterien der Empfehlungsalgorithmus diesen Beitrag für sie ausgewählt hat. Die einzelnen Kriterien müssen die Online-Plattformen schon jetzt in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen nennen. Darunter fallen etwa Inhalte, mit denen der Nutzer in der Vergangenheit interagiert hat oder Interessen, die er in seinem Profil hinterlegt hat.

Zweiter Feed schafft zusätzliche Transparenz

In das Fenster könnte man auch einen zweiten Feed integrieren. In diesem Parallelfeed würden dem Nutzenden Beiträge angezeigt, die eine inhaltliche Übereinstimmung zum ursprünglichen Beitrag aufweisen, dabei aber nicht durch algorithmische Empfehlungssysteme vorsortiert sind.

Die Datenethikkommission hat der Bundesregierung bereits 2019 empfohlen, ein Zwei-Säulen-Modell zur Regulierung algorithmischer Systeme mit Demokratierelevanz zu etablieren, das sich an den Grundzügen der Rundfunkregulierung orientiert. Auf europäischer Ebene wurde das in Ansätzen umgesetzt. Große Online-Plattformen haben die Pflicht, einen Feed bereitzustellen, der nicht auf einer umfassenden Auswertung der persönlichen Daten der Nutzer basiert.

Wöchentliche Berichte

Zusätzlich wäre eine weitere Komponente denkbar. Nutzenden könnten wöchentliche Berichte angezeigt werden, wie man sie von den Informationen über die Bildschirmzeit von Smartphones kennt. Darin könnten die Interessen der Nutzenden in der vergangenen Woche etwa anhand der allgemeinen Kriterien der Plattformen zusammengestellt werden.

Jedem würden damit in einem Bericht Informationen zur Verfügung gestellt, die den Online-Plattformen ohnehin vorliegen. So können sich Nutzende beispielsweise ein Bild davon verschaffen, ob ihnen in der vergangenen Woche besonders viele Inhalte oder Ansichten einer bestimmten politischen Partei angezeigt wurden. Ob Nutzende aus dieser Information politische Entscheidungen ableiten, läge bei Ihnen.

"Grünes Licht" beim Datenschutz

Und wie steht es um den Datenschutz? "Grünes Licht" für die Stärkung der Demokratie im Netz, sagt Moritz Köhler von der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, denn der Ansatz ist einwilligungsbasiert und muss die Anforderungen der Datensicherheit wahren. Hinzu komme, dass die umfassende Verarbeitung der Daten nicht erst für die nutzungsbezogene Komponente durchgeführt würde.

"Die wesentlichen Informationen liegen den Online-Plattformen bereits vor, da ihre Empfehlungsalgorithmen darauf basieren. Der Unterschied läge daher lediglich in der gestiegenen Transparenz für den Nutzer, sodass auch auf datenschutzrechtlicher Wertungsebene keine Schwierigkeiten entstehen."

Fakten für die Demokratie

Wahlentscheidungen müssen in der Demokratie nicht auf Fakten gestützt sein. Das Grundgesetz vertraut und baut auf die Mündigkeit des Souveräns. Allerdings schuldet der demokratische Staat ihm wirksame Instrumente, Mündigkeit auf Faktenbasis zu erwerben, um seine staatstragende Wahlentscheidung darauf stützen zu können.

Der Wahl-O-Mat ist ein wichtiges Angebot an die Bürgerinnen und Bürger. Er kann aber die Mechanismen des Netzes nicht erfassen. Deshalb sollte man ihm Angebote zur Seite stellen, die das können.