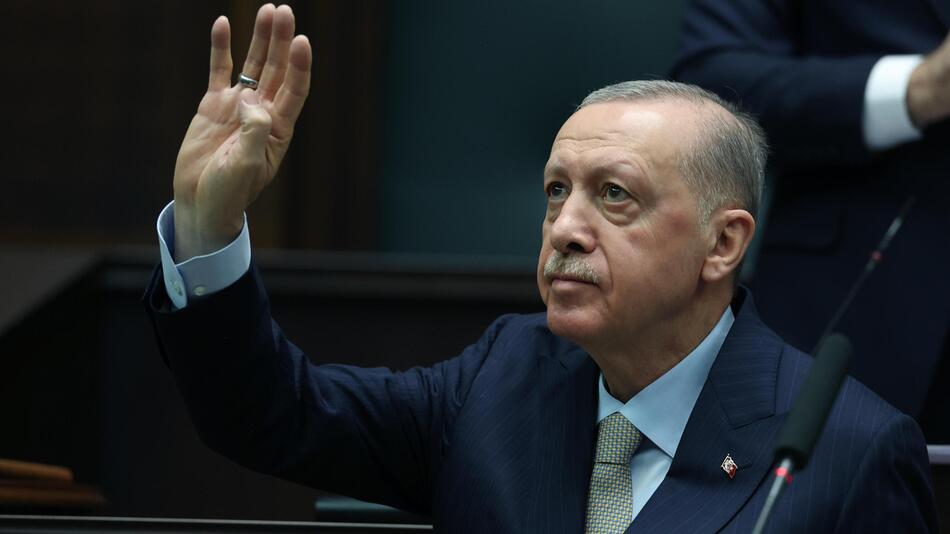

Die USA wenden sich von Europa ab. Kann die Türkei das sicherheitspolitische Vakuum füllen? Präsident Erdogan hat Erfahrung und Einfluss. Doch er gebärdet sich auch autoritär wie nie zuvor. Blick auf eine komplizierte Beziehung.

Anfang Februar war Nato-Generalsekretär

Eigentlich galten die Fronten zwischen Rutte und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan lange als verhärtet. Erbitterten Streit gab es während Ruttes Zeit als Premier unter anderem wegen Wahlkampf-Auftrittsverboten von türkischen Regierungsmitgliedern in den Niederlanden.

Doch bei dem Mittagessen Anfang Februar schien die diplomatische Krise vergessen. Man müsse enger mit Ankara kooperieren, bat Rutte die europäischen Staats- und Regierungschefs, die mit ihm am Tisch saßen. So berichtet es jedenfalls die "Financial Times".

Zweitgrößte Nato-Armee

Warum Rutte jetzt darauf drängt, auf Präsident Erdogan zuzugehen, liegt auf der Hand: Die USA sind als Verbündeter immer unzuverlässiger, könnten vielleicht sogar aus der Nato aussteigen und damit ein sicherheitspolitisches Vakuum hinterlassen. Die Europäer sind damit beschäftigt, ihre Verteidigung selbst in die Hand zu nehmen.

Überall dort, wo Russland die Europäer herausfordert – vom Schwarzen Meer über den Westbalkan bis hin zum östlichen Mittelmeer – spielt auch die Türkei eine Rolle. Ihre Armee ist die zweitgrößte der Nato.

Weltweit steht die Türkei im "Global Firepower Index" auf Platz 9 der stärksten Armeen. Sie zählt rund 400.000 aktive Soldaten und noch einmal genauso viele Reservisten. Sie verfügt über mehr als 2.000 Kampfpanzer und über 100 Kampfhubschrauber. Zum Vergleich: Deutschland verfügt über weniger als die Hälfte an Soldaten und Kampfhubschraubern und zählt keine 300 Kampfpanzer.

Kampferfahren und in der Nachbarschaft

Viel wichtiger aber noch dürfte sein: Die türkischen Soldaten haben Kampferfahrung, etwa aus Einsätzen in Syrien und im Irak. Und: Die Türkei liegt in direkter Nachbarschaft – die USA trennt dagegen ein Atlantik von Europa.

Die Europäer versuchen daher, die Türkei an ihre Seite zu holen. Das zeigte sich etwa Anfang März, als auch der türkische Außenminister Hakan Fidan nach London zum Ukraine-Gipfel geladen wurde.

Auch Türkei-Forscherin Hürcan Aslı Aksoy von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist sich sicher: "Ohne die Türkei wird es nicht gehen." Sie sei kriegserfahren und schon deshalb ein relevanter Partner. Man könne sie in der sicherheitspolitischen Debatte nicht einfach ignorieren.

"Die Rüstungsindustrie in der Türkei blüht, vor allem im Bereich der Drohnenkampfgeräte", sagt die Expertin im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon jetzt verkauft Ankara Drohnen, Flugzeuge, Schiffe und andere Rüstungsgüter an die Ukraine und an zahlreiche Nato-Partner.

Schwieriger Partner

Doch aus Sicht von Aksoy darf man dabei nicht vergessen: Auf der politischen Ebene habe die Türkei in der Vergangenheit gezeigt, dass sie ein sehr schwieriger Partner sei. Etwa als Präsident Erdogan mit einem Veto drohte, als Schweden und Finnland Nato-Mitglieder werden wollten. Auch drohte Erdogan in der Vergangenheit damit, den Nato-Militärstützpunkt in Incirlik zu schließen, ließ Militärschiffe vor griechischen Inseln auffahren und kaufte das Raketenabwehrsystem S-400 aus Moskau.

Unklares Verhältnis zu Moskau

Gerade das Verhältnis zu Russland dürfte zu einer der größten Herausforderungen werden, wenn die Türkei ein US-amerikanisches Vakuum füllen soll. Denn das Verhältnis zwischen Ankara und Moskau ist zwiegespalten.

Zwar unterstützt Ankara die Ukraine beispielsweise mit Drohnen und hat sich auch für die Mitgliedschaft in der Nato ausgesprochen. Allerdings hat die Türkei keine direkten Sanktionen gegen Moskau verhängt und pflegt weiterhin enge Wirtschafts- und Energiebeziehungen mit Russland.

"Die Türkei bezieht viel Energie aus Russland. Das kann die EU der Türkei nicht anbieten", sagt Aksoy. Die Türkei bräuchte ein riesiges Investment, um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. "Das ist selbst in längerer Zukunft nicht möglich", ist sie sich sicher. Andererseits habe die Türkei mit Präsident Erdogan immer noch einen Präsidenten, der mit Putin sprechen kann. Das kann auch von Vorteil sein.

Doch nicht nur die Rolle im Ukraine-Krieg birgt Streitpotenzial. Beispielsweise mischt Ankara auch im Libyen-Konflikt mit und hat sein Engagement in Afrika ausgebaut. Außerdem behauptet die Türkei immer wieder, dass ihre Sicherheitsinteressen von den europäischen Mächten nicht richtig verstanden und anerkannt würden. Etwa beim Kampf gegen Terrorismus. "Bislang konnte man sich nicht auf eine gemeinsame Definition einigen. Die Türkei hat eine sehr breite Definition – selbst Uni-Studenten werden als Straßenterroristen bezeichnet", sagt Aksoy.

Autoritäre Herrschaft von Erdogan

Und dann wäre da noch der viellleicht wichtigste Punkt: Die Türkei ist inzwischen ein autoritäres Land. "Sie wird von Präsident Erdogan in einem One-Man-Regime geführt ", betont die Politikwissenschaftlerin.

Oppositionelle würden verfolgt und ins Gefängnis gesteckt, die Medien seien quasi gleichgeschaltet. Erst Mitte März ist der sozialdemokratische Oberbürgermeister von Istanbul und schärfste Erdogan-Konkurrent Ekrem Imamoglu verhaftet worden. "Seit 2016 gibt es keine Demokratie mehr in der Türkei", so Aksoy. Die gewählte Opposition raus aus dem politischen Wettbewerb zu ziehen, sei der Schritt in Richtung einer vollen Autokratie gewesen.

"Hier stellt sich für die europäischen Mächte die Frage: Wie weit kann man einem Einzelherrscher-Land vertrauen?", sagt die Expertin. Die EU müsse sich stets fragen, was die Türkei im Gegenzug haben wolle. "Die Türkei wird nicht umsonst für die europäischen Mächte Sicherheit garantieren. Und das Risiko ist, dass die Türkei viel mehr freie Hand haben könnte", sagt Aksoy.

Lesen Sie auch:

Keine Sicherheit ohne Zugeständnisse

Andererseits hat auch die Türkei ein Interesse an guten Beziehungen zu Europa. Präsident Erdogan strebe langfristig eine Vollmitgliedschaft in der EU an, sei mittelfristig aber sicherlich auf Visa-Erleichterungen und eine Vertiefung der Zollunion aus. "Ankara möchte in die europäische Militärindustrie eingebunden werden und will bei dem enormen Rüstungsbeschaffungsprogramm dabei sein", sagt Aksoy.

Man dürfe jedoch nicht vergessen: "Die Türkei besteht nicht nur aus dem Militär, sondern hat auch eine Gesellschaft. Und diese lebt unter einer autoritären Herrschaft – da sollten die europäischen Länder rote Linien ziehen", mahnt sie.

Über die Expertin

- Dr. Hürcan Aslı Aksoy ist Leiterin des "Centrums für angewandte Türkeistudien" bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Zu ihren Schwerpunkten zählen die türkische Außen-, Sicherheits- und Innenpolitik.

Verwendete Quellen:

- Gespräch mit Hürcan Aslı Aksoy

- ft.com: Nato urges EU and Turkey to deepen ties

- de.statista.com: Kennzahlen zur militärischen Stärke der Türkei im Jahr 2025

- de.statista.com: Kennzahlen zur militärischen Stärke von Deutschland im Jahr 2025