Tesla-Chef Elon Musk biedert sich seit der Präsidentschaftswahl an Donald Trump an. Das politische Engagement wirkt sich längst negativ auf seine Unternehmen aus. Was treibt den reichsten Menschen der Erde an?

Elon Musk, so viel lässt sich sagen, ist ökonomisch breit aufgestellt. Das Imperium des gegenwärtig reichsten Mannes der Welt gleicht einem verzweigten Labyrinth aus Mehrheitsbeteiligungen, Wagniskapital bis hin zu Kryptoinvestitionen.

An Tesla etwa, dem Elektroautohersteller mit der weltweit größten Marktkapitalisierung, hält der Südafrikaner rund 13 Prozent, ein Anteil im Wert von etwa 90 Milliarden US-Dollar. An SpaceX, dem von ihm 2002 gegründeten Raumfahrtunternehmen, das mittlerweile selbst der US-Weltraumorganisation NASA Konkurrenz macht, besitzt

Dazu kommen zahlreiche kleine, aber nicht weniger ambitionierte Beteiligungen: An Neuralink (Gehirn-Computer-Schnittstellen, geschätzter Wert 2 Milliarden Dollar), The Boring Company (Tunnelbau, rund 3 Milliarden Dollar) und X, ehemals Twitter, dessen Anteile derzeit auf acht Milliarden Dollar taxiert werden.

Musks Mischung aus Risikobereitschaft, strategischem Instinkt und Denken "in ersten Prinzipien" – einer im Silicon Valley verbreiteten Innovationsmethode, wonach man Probleme von Grund auf neu durchdenken und sich nicht von bestehenden Annahmen leiten lassen soll – hat sich eindrucksvoll verzinst. Noch 2015 rangierte er auf Platz 100 der Forbes-Liste mit einem Vermögen von rund 12 Milliarden US-Dollar. Fünf Jahre später waren es bereits 27 Milliarden, im Januar 2025 erreichte er mit 421 Milliarden US-Dollar seinen bisherigen Höchststand – mehr als je ein Mensch vor ihm.

Musk verwandelt ökonomisches in politisches Kapital

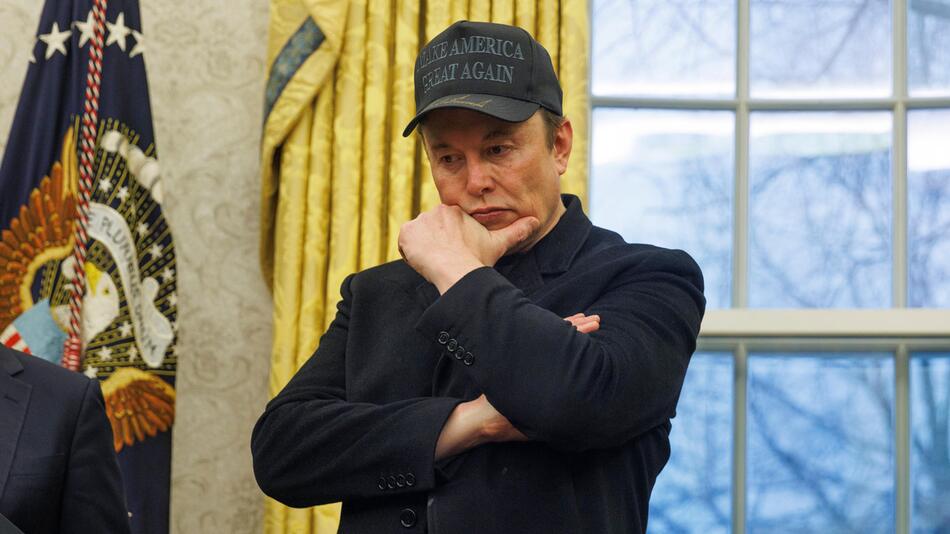

Musk setzt dieses Kapital nicht nur ein, um Autos, Raketen oder Roboter zu bauen. Er münzt wirtschaftliche Macht zunehmend auch in politischen Einfluss um und ist damit zum lautesten Polit-Influencer der USA geworden. Kaum ein Tag vergeht, an dem sich Musk nicht aggressiv in die öffentliche Debatte einschaltet, vornehmlich auf seinem Netzwerk X, überwiegend zu den Themen Wahlen, Impfungen, Migration oder dem Ukraine-Krieg. Letzteren kommentierte er 2022 etwa mit einem eigenmächtigen "Friedensplan", der – abgekoppelt von der US-Regierung – die Abgabe der Krim an Russland vorsah. Experten berichten zudem, dass unter Musks Führung staatliche Desinformationskampagnen aus Russland, China oder dem Iran häufiger durchgewinkt werden als zuvor. Zu Musks politischem Rollenverständnis gehört aber auch seine öffentlich zelebrierte Nähe zu US-Präsident Donald Trump, für den er als sogenannter DOGE-Beauftragter ("Department of Government Efficiency", auf Deutsch in etwa "Amt für Regierungseffizienz") den US-Haushalt im Sinne eines libertären Minimalstaats radikal zusammenstreichen soll.

Noch weitreichender als Musks mediale Selbstinszenierung ist jedoch sein Wirken im Hintergrund. Öffentlich zugängliche Dokumente zeigen, dass Musk seit Jahren systematisch republikanische Wahlkämpfe unterstützt und Geldsummen investiert, die selbst für US-Maßstäbe gigantisch sind.

290 Millionen US-Dollar für Donald Trumps Wahlkampf

Allein zur Präsidentschaftswahl 2024 soll Musk bis zu 290 Millionen US-Dollar in sogenannte Super-PACs investiert haben, also parteinahe Organisationen, die

Was Musks Verquickung von Geld und Politik betrifft, gilt mittlerweile vor allem eines: Das Risiko ist enorm, der "Return on Investment", also die Rendite auf das eingesetzte Kapital, aber oberflächlich betrachtet überschaubar. Längst fallen seine politischen Einmischungen negativ auf seine Unternehmen zurück, vor allem auf Tesla.

In New York schlugen Aktivisten im März die Glastüren eines Tesla-Showrooms ein, um medienwirksam gegen das Engagement des Milliardärs zu protestieren. In mehreren US-Städten überklebten enttäuschte Autofahrer ihre Tesla-Logos mit Sprüchen wie "Gekauft, bevor Musk durchdrehte", als Zeichen gegen den Schöpfer ihrer Modelle. Und auch die wirtschaftlichen Kennziffern weisen mittlerweile nach unten: In Kalifornien, einem traditionell Tesla-freundlichen Bundesstaat mit progressiver Wählerschaft, sanken die Neuzulassungen im ersten Quartal 2025 um 15 Prozent. In Deutschland fiel der Absatz seit Jahresbeginn um 71, in Frankreich um 44 und in China gar um 49 Prozent, ein beispielloser Einbruch in wichtigen Auslandsmärkten.

Musks Engagement wird zum Risiko

Das ist mehr als ein Imageverlust. Tesla war für viele Käufer lange Zeit nicht nur technisch-objektiv anderen Elektroautos überlegen. Es war für eine politisch progressive Käufergruppe vor allem das Versprechen, mit ihrem Auto an der Frontlinie von Fortschritt, Klimaengagement und Zukunft zu fahren. Dass sich Musk heute offen mit Trump verbündet, ist für diese Zielgruppe mehr als ein Affront – viele von ihnen werden sich beim nächsten Wagen wohl bei anderen Herstellern umschauen. Und für Musk, dessen Vermögen maßgeblich in Tesla-Aktien steckt, könnte das wiederum einer regelrechten Vermögensvernichtung gleichkommen.

Worum geht es Elon Musk also mit seinem Engagement?

Für den Historiker Rainer Zitelmann, der sich mit der Psychologie von Superreichen beschäftigt, ist Musks Verhalten vor allem eines: pragmatisch. Musk sein kein Ideologe, sondern ein Stratege. Sein politisches Engagement ziele allein darauf ab, seine größte Vision umzusetzen: Die Besiedelung des Mars. "Man kann Musk nur verstehen, wenn man weiß, dass er alles, aber wirklich alles, diesem Ziel unterordnet", sagt Zitelmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Bereits 2026 will Musk unbemannte Missionen auf den Mars entsenden, in den 2030ern sollen dann bemannte Missionen folgen, was Experten als extrem optimistisch einstufen.

Weil aber selbst ein Multimilliardär die Kosten für eine solche Mission nicht alleine tragen kann, sei die Nähe zu Trump ein strategischer Versuch, die politische Unterstützung für seine langfristigen Raumfahrtziele zu bekommen. Trump könnte für dieses Unterfangen ein historischer Zufall sein - beide haben große Schnittmengen, was die Raumfahrt angeht.

Musk ordnet alles der Raumfahrt unter

Schon während seiner ersten Amtszeit inszenierte Trump die Raumfahrt für seine Politik, indem er versprach, Astronauten auf dem Mars die amerikanische Flagge hissen zu lassen, als Symbol amerikanischer Stärke und Innovationskraft schlechthin. Musk wiederum bedankte sich einige Jahre später öffentlich mit einer auf die Raumfahrt bezogene Wahlempfehlung:

Im Weißen Haus kursieren mittlerweile Gerüchte, dass Trump auf Drängen von Musk das bisherige Artemis-Mondprogramm der NASA kippen und stattdessen ein radikal beschleunigtes Marsprojekt aufsetzen könnte. Musk hatte Artemis schon mehrfach als zu bürokratisch, zu teuer und technisch überholt kritisiert, und Trump scheint zunehmend überzeugt. Gleichzeitig wäre ein solcher Kurswechsel ein radikaler Bruch mit der bisherigen amerikanischen Raumfahrtpolitik. Milliarden an Forschungs- und Entwicklungsgeldern wären versenkt, Milliardenverträge mit SpaceX wohl auch.

Fraglich ist, ob Musk dazu bereit ist. Denn laut Kritikern wie Walter Shaub, dem ehemaligen Direktor der US-Ethikbehörde, geht es Musk weniger um einen Ingenieurstraum als um knallharte ökonomische Interessen. Musk unterstütze Trump vor allem deshalb, um staatliche Aufträge und Subventionen für SpaceX und Starlink abzusichern und am Ende selbst zu profitieren.

Tatsächlich zahlt sich die Nähe vor allem für SpaceX massiv aus: Laut dem Wirtschaftsmagazin Fortune soll das Unternehmen innerhalb der zweiten Trump-Amtszeit bereits Verträge über 22 Milliarden US-Dollar abgeschlossen haben. Der Starlink-Satellitendienst wurde für den Breitbandausbau mit rund 42 Milliarden US-Dollar gefördert. Neue Anträge für Raketenstartplätze dürften bald folgen.

Ob das nur daran liegt, dass es anders als bei Tesla und Elektroautos kaum eine Alternative zu SpaceX und Starlink gibt - oder ob Musk an dieser Stelle politisches Kapital vergoldet?

Über den Gesprächspartner:

- Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist ein deutscher Historiker, Buchautor und Unternehmer, der sich unter anderem mit der Reichtumsforschung beschäftigt. Er ist unter anderem Autor des Buches: "Die Kunst, berühmt zu werden: Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian"

Verwendete Quellen:

- Forbes: Full List Of The 500 Richest People In The World 2015

- Forbes: Die zehn reichsten Menschen der Welt (Februar 2025)

- Reuters: Musk and X are epicenter of US election misinformation, experts say

- CNN: Elon Musk spent more than $290 million on the 2024 election, year-end FEC filings show

- Huffpost: Elon Musk’s $20 Million Play In Wisconsin Might’ve Bought His Own Pink Slip

- Bloomberg: Tesla sales down 76% in Germany for February Tesla Sales in Europe Plummet Amidst Elon's Stupid Meddling

- Fortune Magazine: Elon Musk’s companies have billions in federal contracts but also deep ties to China. Trump said it makes him ‘susceptible’ as a businessman