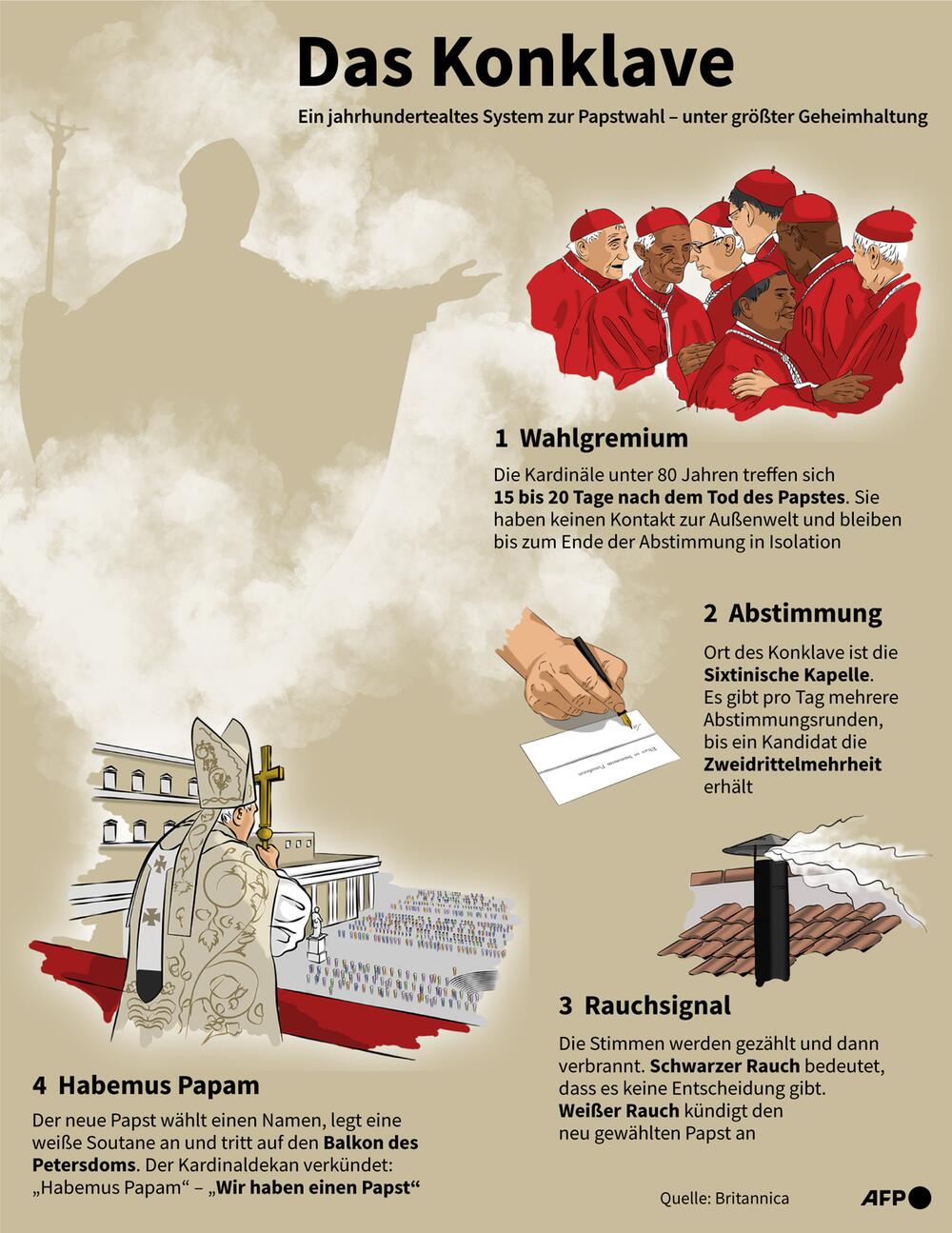

Nach dem Tod von Papst Franziskus ist der Heilige Stuhl in Rom unbesetzt. Um einen Nachfolger für das höchste Amt in der römisch-katholischen Kirche zu bestimmen, tritt das Konklave zu einem streng geheimen Wahlprozess zusammen. Was genau passiert hinter den Mauern des Vatikans?

Der Tod eines Papstes ist in der römisch-katholischen Kirche ein bedeutsames Ereignis, das viele Menschen in der Welt bewegt. Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag steht nun die Wahl des 267. Papstes bevor – ein Prozess, der in weiten Teilen auf jahrhundertealten Traditionen fußt.

Vor dem Konklave: Was geschieht nach dem Tod eines Papstes?

Sobald neben einem Arzt auch der Camerlengo, der päpstliche Kämmerer und damit ein hoher Beamter im Vatikan, den Tod eines Papstes festgestellt hat, beginnt die Sedisvakanz – die Zeit ohne Papst. In der ersten Phase werden unter anderem die Kardinäle aus aller Welt über den Tod des Papstes unterrichtet, und mit der Sonderkongregation wird eine Art Krisenkabinett gebildet.

Dieses besteht aus dem Camerlengo – ein Amt, das aktuell der irische Kardinal Kevin Farrell bekleidet – und drei Kardinal-Assistenten, die durch Los aus den anderen Kardinälen bestimmt und alle drei Tage ausgetauscht werden. Sie übernehmen interimsweise die ordentliche Verwaltung der Kirche, bis ein neuer Papst gewählt worden ist.

Der Camerlengo stellt den Fischerring, ein Siegelring als Zeichen päpstlicher Macht, vom verstorbenen Papst sicher und zerstört ihn zusammen mit dem päpstlichen Siegel vor den Augen von Zeugen. Dieser Vorgang besiegelt symbolisch das Ende der päpstlichen Amtszeit.

Neben weiteren Aufgaben kümmert sich die Sonderkongregation vor allem darum, die Papstwahl vorzubereiten und deren ordnungsgemäßen Ablauf zu überwachen. Die Wahl kann frühestens 15 Tage nach dem Ableben des Papstes starten – im aktuellen Fall also am 6. Mai –, spätestens jedoch am 20. Tag.

Konklave – was ist das eigentlich?

Als Konklave wird zum einen die Versammlung der Kardinäle zur Wahl eines neuen Papstes bezeichnet, zum anderen ist damit auch ein abgeschirmter Versammlungsraum im Vatikan gemeint, in dem die wahlberechtigten Kardinäle ohne Einfluss von außen ihre Wahl treffen sollen. Das Wort Konklave leitet sich aus dem Lateinischen "cum clavis" ("mit Schlüsseln") ab und bedeutet so viel wie "abgeschlossener Raum".

Seit dem 13. Jahrhundert ist es üblich, die Kardinäle bis zur Wahl des neuen Papstes abzuschirmen – einerseits, um sie vor Übergriffen und Einflussnahme von außen zu schützen, und andererseits, um die Wahl zu beschleunigen.

Wo findet das Konklave statt?

Die eigentliche Wahl des Papstes findet seit dem 17. Jahrhundert in der weltberühmten Sixtinischen Kapelle statt. Einst wurde die Kapelle mit Beginn des Konklaves versiegelt – die Kardinäle schliefen sogar in Behelfsquartieren innerhalb des Wahlraums.

Diese Praxis änderte sich jedoch mit Papst Johannes Paul II.: Seitdem bewohnen die Kardinäle während des Konklaves das Gästehaus Santa Marta in Vatikanstadt und dürfen sich frei dazwischen bewegen.

Lesen Sie auch

Um die Geheimhaltung trotzdem sicherzustellen, wird die gesamte Gegend um Santa Marta in dieser Zeit großräumig abgesperrt. Sämtliche Räume werden zuvor gründlich auf technische Abhörmaßnahmen untersucht.

Die Aufnahme oder Übermittlung von Ton, Bild und Schrift ist streng verboten – die Kardinäle dürfen weder telefonieren oder anderweitig mit der Außenwelt korrespondieren, noch Zeitungen lesen oder Radio, Fernsehen oder Online-Medien nutzen. Auch nach Ende der Papstwahl ist es den Kardinälen untersagt, mit anderen über die Inhalte des Konklaves gegenüber zu sprechen.

Wer nimmt an einem Konklave teil?

Wahlberechtigt sind alle Kardinäle der römisch-katholischen Kirche, die jünger als 80 Jahre alt sind. Von den derzeit 252 Kardinälen weltweit sind aktuell (Stand: 21. April 2025) nur 135 wahlberechtigt, darunter drei Deutsche – Gerhard Ludwig Müller (77), Rainer Maria Woelki (68) und Reinhard Marx (71) – sowie die beiden Schweizer Kardinäle Kurt Koch (74) und Emil Paul Tscherrig (78). Der derzeit einzige österreichische Kardinal, Christoph Schönborn, hat mit 80 Jahren die Altersgrenze bereits überschritten.

Wie genau läuft ein Konklave ab?

Mit einer Messe und Gebeten in der Peterskirche wird das Konklave eröffnet. Danach ziehen die Kardinäle in einer feierlichen Prozession in die Sixtinische Kapelle ein und schwören absolute Geheimhaltung. Bei Bruch dieses Eides droht ihnen die Exkommunikation, also der Ausschluss aus der katholischen Kirche. Alle Personen, die nicht zum Konklave gehören, müssen die Kapelle verlassen.

In einer geheimen Wahl stimmen die Kardinäle mit Stimmzetteln über den künftigen Papst ab. Ein Wahlgang ist nur gültig, wenn die Anzahl der Stimmzettel mit der Anzahl der wahlberechtigten Kardinäle übereinstimmt – eine Enthaltung ist nicht erlaubt. Es ist auch verboten, im Voraus Absprachen zu treffen oder Zusagen zur Wahl eines bestimmten Kandidaten zu machen.

Seit einer Regeländerung von Benedikt XVI. im Jahr 2007 ist ein Papst gewählt, wenn er eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen erhält. Ist die Anzahl der Konklave-Teilnehmer nicht durch drei teilbar, wird aufgerundet. Bei 135 Wahlberechtigten wären also 90 Stimmen nötig.

Kommt keine Zweidrittelmehrheit zustande, werden die Wahlgänge so lange wiederholt, bis die erforderliche Mehrheit erreicht ist. Am ersten Wahltag findet traditionell nur ein Wahlgang statt. Danach wird viermal täglich gewählt: zweimal vormittags, zweimal nachmittags.

Wurde auch nach dem 34. Wahlgang kein Papst gefunden, ist es seit 2013 auch möglich, eine Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten durchzuführen. Bei dieser Stichwahl ist ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen erforderlich, wobei die beiden Kandidaten sofern sie Teil des Konklaves sind ihr aktives Stimmrecht verlieren.

Nach jedem Wahlgang werden die Stimmzettel in einem großen Kelch vor dem Altar gesammelt und von drei Wahlhelfern ausgezählt. Der letzte Wahlhelfer liest die einzelnen Namen laut vor und durchsticht die Stimmzettel mit einer Nadel, um sie auf einer Schnur aufzuziehen. So soll verhindert werden, dass ein Wahlzettel verloren geht. Zusammen mit allen Aufzeichnungen und Notizen des Wahlgangs werden sie danach verbrannt.

Wie lange dauert ein Konklave?

Wie lange ein Konklave dauert, ist schwer vorherzusagen. In der jüngeren Vergangenheit genügten in der Regel wenige Tage, bis sich die Kardinäle auf einen neuen Papst einigen konnten. Papst

Es ging jedoch auch schon schneller. Eines der kürzesten Konklaven der Geschichte fand wohl 1503 statt: Innerhalb weniger Stunden wurde Julius II. zum Papst gewählt. Dem gegenüber steht das Konklave von 1740: Damals dauerte es ganze 181 Tage, bis sich die Kardinäle auf Benedikt XIV. einigen konnten.

Lesen Sie auch

Rekordverdächtig war jedoch vor allem die Papstwahl von 1268 in der italienischen Stadt Viterbo: Sie ging mit einer Dauer von fast drei Jahren als längste Wahl in die Geschichte ein. Damals platzte der Bevölkerung angesichts des zähen Ringens der Kardinäle irgendwann der Kragen.

Um den Entscheidungsprozess zu beschleunigen, sperrten sie die Geistlichen kurzerhand bei Wasser und Brot ein. Obendrein ließen sie das Dach des Gebäudes abdecken – so waren die Kardinäle Tag und Nacht Kälte, Hitze und Regengüssen ausgesetzt. Aufgrund dieser Geschichte beansprucht die Stadt Viterbo die Erfindung der bis heute bestehenden Praxis der abgeschotteten Papstwahl für sich.

Wie erfährt die Welt, dass eine Entscheidung getroffen wurde?

Nach der Auszählung werden alle Stimmzettel sowie sämtliche Aufzeichnungen und Notizen des Wahlgangs in einem Ofen verbrannt, der eigens dafür in der Sixtinischen Kapelle aufgebaut wird. Durch ein Rohr im hinteren Teil der Kapelle wird der Rauch nach draußen geleitet – und darüber wird auch der Öffentlichkeit das Ergebnis des jüngsten Wahlgangs mitgeteilt.

Je nachdem, ob die Abstimmung erfolgreich war oder nicht, werden dem Feuer Chemikalien beigefügt, die den Rauch entweder schwarz oder weiß färben:

- Schwarzer Rauch bedeutet, dass die Abstimmung ergebnislos war.

- Weißer Rauch bedeutet, dass ein neuer Papst gewählt wurde.

Da bei der Papstwahl 1978 grauer Rauch fälschlicherweise als weiß interpretiert wurde, ertönen seitdem zusätzlich zu weißem Rauch die Glocken des Petersdoms, um Missverständnisse zu vermeiden.

Als Nächstes tritt der Kardinalprotodiakon, der ranghöchste Kardinal unter den Diakonen, auf den Hauptbalkon des Doms und verkündet der Welt: "Habemus Papam" (deutsch: "Wir haben einen Papst") sowie den Namen des neuen Kirchenoberhaupts. Seit Oktober 2024 wird dieses Amt vom französischen Kardinal Dominique Mamberti bekleidet.

Ihm folgt der neu gewählte Papst auf den Balkon. In einer kurzen Ansprache wendet er sich an die Gläubigen und spendet den Segen "Urbi et Orbi". Die offizielle Amtseinführung des neuen Papstes findet ein bis zwei Wochen nach seiner Wahl statt.

Wer kann zum Papst ernannt werden?

Nach geltendem Kirchenrecht kann theoretisch jeder getaufte, männliche und unverheiratete Christ zum Papst gewählt werden. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Wird ein Kandidat zum Papst gewählt, der kein Geistlicher ist, muss vor seiner Einführung als Papst jedoch die Priesterweihe vollzogen werden.

Bewerben kann man sich für das Amt allerdings nicht: Die Kardinäle entscheiden frei, wen sie wählen – und in der Praxis entscheiden sie sich seit rund 650 Jahren stets für jemanden aus ihren eigenen Reihen. Der letzte Papst, der selbst nicht dem Konklave angehörte, war Urban VI., der 1378 gewählt wurde.

Wer sind diesmal die aussichtsreichsten Kandidaten?

Zu Lebzeiten eines Papstes darf in Kirchenkreisen nicht über dessen Nachfolger spekuliert werden – daher gibt es auch keine offiziellen Kandidaten, keinen Wahlkampf, und auch Wahlversprechen sind verboten. Dennoch kursieren immer wieder Namen möglicher Personen, die als "papabile" gelten, als "papsttauglich".

Gute Chancen werden aktuell laut verschiedener Medienberichte unter anderem dem maltesischen Kardinal Mario Grech (67), Generalsekretär der Synode der Bischöfe, und dem argentinischen Kardinal Victor Manuel Fernández (62), Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, nachgesagt. Beide stehen inhaltlich auf einer Linie mit dem Kurs von Papst Franziskus.

Das konservative Lager hofft nach einem vergleichsweise progressiven Papst Franziskus hingegen auf eine Kurswende. In ihren Augen gilt der ungarische Kardinal Péter Erdő (72), Erzbischof von Budapest, als geeigneter Kandidat.

Asiatische Katholiken setzen ihre Hoffnungen auf den philippinischen Kardinal Luis Antonio Tagle (66), der bereits beim Konklave 2013 als papabile gehandelt wurde. Sollte er gewählt werden, wäre er der erste Papst aus Asien.

Da seit 1978 kein italienischer Papst mehr im Amt war, spekulieren viele, dass nun wieder ein Italiener an der Reihe sein könnte. Unter den italienischen Kardinälen gelten Matteo Zuppi (68), Erzbischof von Bologna, Pietro Parolin (70), der höchste Kurienkardinal im Vatikan, und Pierbattista Pizzaballa (59), der erste lateinische Patriarch von Jerusalem, als mögliche Kandidaten.

Allerdings werden häufig nicht die als Favoriten gehandelten Kardinäle gewählt. Passend dazu gibt es ein Sprichwort: "Wer als Papst in ein Konklave hineingeht, kommt als Kardinal wieder heraus." Wer neuer Papst wird, bleibt also bis zum Schluss eine Überraschung.

Verwendete Quellen

- Vatican.va: "Apostolische Konstitution Universi Dominici Gregis"

- Bistum Augsburg: "Konklave: Die Kardinäle wählen den neuen Papst"

- Auswärtiges Amt: "Heiliger Stuhl / Vatikan: Steckbrief"

- Deutsche Bischofskonferenz: "Kirche von A-Z: Konklave"

- Katholisch.de: "Lexikoneintrag: K wie Konklave"

- Katholisch.de: "Der Fahrplan der Papstwahl"

- Vatican.va: "Normas Nonnullas seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI."

- planet-wissen.de: "Die Papstwahl im Konklave"

- Die Presse: "Die ‚Papabili‘: Mehrere Kardinäle mit Chancen auf höchstes Kirchenamt"