Vor 100 Jahren wurde Fritz Haarmann hingerichtet - einer der berüchtigtsten Serienmörder Deutschlands. Der "Werwolf von Hannover" ermordete mindestens 24 junge Männer auf bestialische Weise. Dass er jahrelang unentdeckt töten konnte, lag auch daran, dass er der Polizei als Spitzel diente.

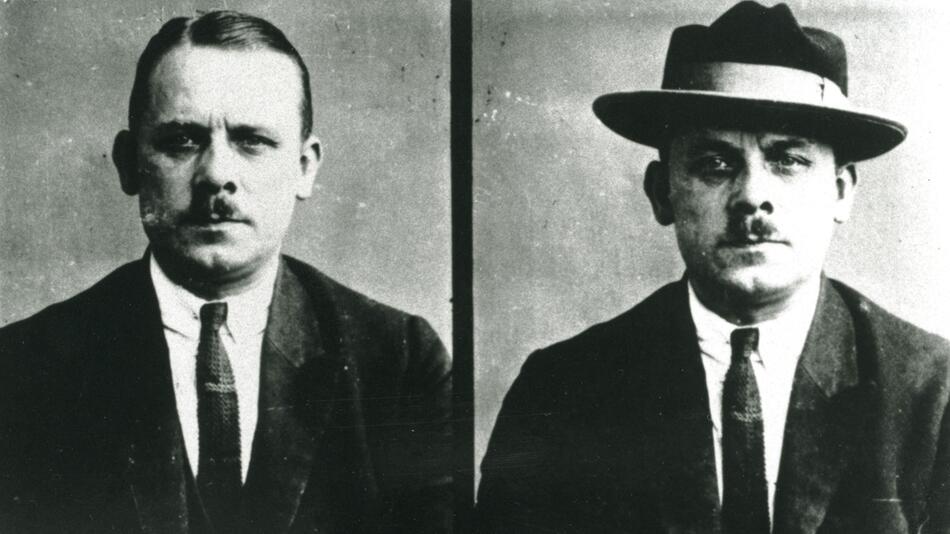

Mittelgroß, ein leicht rundliches Gesicht, ordentlich zur Seite gekämmtes dunkles Haar, ein gepflegter Schnauzbart: Fritz Haarmann sah nicht aus wie ein Mann, der unter Namen wie "Vampir", "Schlächter" oder "Werwolf von Hannover" als einer der berüchtigtsten deutschen Serientäter in die Kriminalgeschichte eingehen sollte.

Kinder finden einen Schädel im Fluss

Im Mai 1924 entdecken spielende Kinder an der Leine, einem kleinen Fluss, der sich durch das Zentrum Hannovers schlängelt, einen menschlichen Schädel. Der grausige Fund ruft die Polizei auf den Plan – und der Fund ist nur der Anfang. In den folgenden Wochen werden in der Umgebung mehr als 500 menschliche Überreste geborgen. Spätere Untersuchungen ergeben: Sie stammen von mindestens 22 männlichen Opfern im Alter zwischen zehn und 22 Jahren.

Die Entdeckung erschüttert die Öffentlichkeit weit über die Grenzen Hannovers hinaus. Offenbar ist in der Stadt ein Serientäter aktiv – und lange Zeit unentdeckt geblieben. Dabei hatte es schon früh Hinweise gegeben.

Die Wirren nach Ende des Ersten Weltkriegs

Zwischen 1918 und 1924 meldeten sich immer wieder verzweifelte Eltern bei der Polizei, deren Söhne spurlos verschwunden waren. Doch in den chaotischen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg – mitten im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch der Weimarer Republik – nahm man solche Meldungen kaum ernst.

Allein in Hannover galten zu jener Zeit hunderte Menschen als vermisst. Der Hauptbahnhof war ein Treffpunkt für entwurzelte Existenzen, herumstreunende Jugendliche und Kriegsversehrte – und genau dort suchte Fritz Haarmann nach seinen Opfern.

Erst durch den wachsenden öffentlichen Druck wurde die Polizei aktiv. Man stellte Ermittler ab und begann, einschlägig bekannte Männer aus dem Milieu zu überprüfen – darunter auch Fritz Haarmann. Er war bei den Behörden kein Unbekannter: wegen Diebstahls, Einbruchs und vor allem wegen "Unzucht mit Knaben" – damals die juristische Umschreibung für sexuellen Missbrauch – saß Haarmann bereits in jungen Jahren mehrfach im Knast.

Haarmann war als Polizeispitzel tätig

Haarmann wurde 1879 in Hannover geboren, als jüngstes von sechs Kindern. Seine Mutter verwöhnte ihn, sein Vater war gewalttätig, autoritär und spöttisch. Schon früh zeigte Haarmann "unmännliches Verhalten", wie es später hieß: Er spielte mit Puppen, trug die Kleider seiner Schwester. Sein Vater schlug ihn dafür regelmäßig. Später behauptete Haarmann, in seiner Kindheit von seinem Bruder und einem Lehrer sexuell missbraucht worden zu sein.

Eine Ausbildung zum Schlosser brach er ab. Mit 15 Jahren trat er ins Militär ein, wurde als exzellenter Soldat und Schütze beschrieben – wegen psychischer Auffälligkeiten, wie wiederkehrender Ohnmachtsanfälle und Halluzinationen, wurde er jedoch früh entlassen. Zurück in Hannover nahm er verschiedenste Jobs an, doch keiner war von Dauer. Bald darauf begann er, junge Männer sexuell zu missbrauchen – wie er später selbst einräumte: beinahe täglich.

Doch die hannoversche Polizei zögerte zunächst, Haarmann in den Kreis der Verdächtigen aufzunehmen – er war ab 1918 für sie als Spitzel im Rotlicht-Milieu tätig und galt als umgänglicher und zuverlässiger Informant. Diese neu gewonnene Macht nutze Haarmann aus: Ausgestattet mit einem offiziellen Ausweis patrouillierte er über den Bahnhof und sprach junge Männer an. Er versprach ihnen Essen, Unterkunft, Arbeit – und lockte sie so in seine Wohnung, die viele von ihnen nicht lebend verließen.

Schockierende Entdeckung in Haarmanns Wohnung

Die entscheidende Wende im Fall brachte der 15-jährige Erich Fromm. Im Sommer 1924 beobachtete die Polizei einen Streit zwischen Haarmann und dem Jugendlichen am Hauptbahnhof. Fromm wurde in Gewahrsam genommen – und berichtete von grauenhaften Erlebnissen: Haarmann habe ihn mehrere Tage lang festgehalten, missbraucht und mit einem Brotmesser bedroht.

Die Polizei durchsuchte daraufhin Haarmanns Wohnung – und machte eine schockierende Entdeckung: Die Matratze war blutdurchtränkt, ebenso der Holzfußboden. Man fand auch Kleidung von vermissten Jungen. Eine Mutter erkannte die Jacke ihres verschwundenen Sohnes an einem jungen Mann wieder, der sie zuvor von Haarmann gekauft hatte.

Auch Haarmanns Liebhaber und Mitbewohner Hans Grans geriet in den Fokus der Ermittler. Der etwa 20 Jahre jüngere Grans trug den Anzug eines weiteren vermissten jungen Mannes. Grans bestritt jedoch stets, von den Machenschaften seines Geliebten gewusst zu haben.

Geständnis durch fragwürdige Methoden

Doch all das reichte nicht aus, um Haarmann des Mordes zu überführen. Trotz der Indizien und Zeugenaussagen schwieg der 45-Jährige eisern. Daher griff die Polizei zu fragwürdigen Methoden: In seiner Zelle platzierte man präparierte Schädel mit leuchtend roten Augenhöhlen, stellte einen Sack mit Gebeinen auf – und erzählte Haarmann, die Geister seiner Opfer seien zurückgekehrt.

Heute würde man diese Methoden wohl als psychische Folter bezeichnen – und schon damals waren sie verboten. Doch am 1. Juli 1924 gestand Haarmann schließlich, über 20 junge Männer in einem "sexuellen Rausch" getötet zu haben – meist durch einen Biss in die Kehle. Die genaue Zahl der Opfer konnte er nicht mehr benennen.

Nach dem tödlichen Biss zerteilte er die Leichen mit einem Beil, trennte das Fleisch von den Knochen und warf die Gebeine in die Leine. Um den Verbleib des Fleisches gibt es bis heute Spekulationen: Haarmann behauptete, es ebenfalls entsorgt zu haben – doch neben seinem Altkleiderhandel verkaufte er auch billiges Fleisch an Gasthäuser in der Nachbarschaft, von dem niemand genau wusste, woher es stammte. Der angebliche "Schlachter Karl", von dem er das Fleisch bezogen haben wollte, wurde nie gefunden.

Haarmann wird zum Tode verurteilt

Am 4. Dezember 1924 begann schließlich der Prozess gegen Fritz Haarmann und seinen mutmaßlichen Komplizen Grans – ein Medienspektakel, wie es die Weimarer Republik bis dahin selten erlebt hatte. Menschenmengen drängten sich vor dem Gerichtsgebäude, wo nach zwei Wochen das Urteil fiel: Haarmann erhielt die Todesstrafe wegen 24-fachen Mordes.

Vollstreckt wurde das Urteil am 15. April 1925 im Gefängnishof des Landgerichts Hannover mit dem Fallbeil. Haarmanns Kopf, in Formalin konserviert, wurde jahrzehntelang in der Universitätsklinik Göttingen zu Forschungszwecken aufbewahrt – bis er 2014 endgültig eingeäschert und anonym bestattet wurde.

Auch Grans wurde zunächst zum Tode verurteilt. Doch sein Fall nahm eine überraschende Wendung: Nachdem ihn Haarmann in einem Brief entlastet hatte, wurde er in einem zweiten Prozess 1926 wegen Beihilfe zum Mord zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt.

Fall Haarmann hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt

Haarmann hatte die Aufmerksamkeit um seine Person im Prozess genossen. "Wenn ich so gestorben wäre, dann wäre ich beerdigt worden, und keiner hätte mich gekannt", soll er nach dem Urteilsspruch gesagt haben. "So aber – Amerika, China, Japan und die Türkei, alles kennt mich."

Es hätte ihm wahrscheinlich gefallen, dass sein schauriger Ruhm die Zeit überdauerte. Durch zahlreiche Verfilmungen, wie den Oscar-nominierten Film "Der Totmacher" mit Götz George, blieb der Fall im kollektiven Gedächtnis haften und der makabre Schlager "Warte, warte nur ein Weilchen" setzte dem Serienmörder bis heute ein fragwürdiges Denkmal.

Verwendete Quellen

- Spiegel.de: Historische Kriminalfälle: Blutrausch im Bahnhofsviertel

- Hannoversche Allgemeine: "Haarmanns Gehilfen wurde Unrecht getan"

- NDR: Fritz Haarmann: "Schlächter von Hannover" 1925 hingerichtet

- Hessisch/Niedersächsische Allgemeine: Serienmörder Haarmann: Kopf wurde in Göttingen eingeäschert

- Podcast "Serienkiller – Mörder und ihre Geschichten", Fritz Haarmann - Teil 1 und 2