Spam-Mails sind mittlerweile untrennbar mit dem Medium E-Mail verbunden. Für die meisten Internetnutzer sind sie schlicht ein Ärgernis, manchmal sind sie ein Grund zur Heiterkeit, bei näherer Betrachtung ist es für viele ein Rätsel, wie dieses Geschäftsmodell überhaupt funktionieren kann. Doch wann wurde die erste Müll-Mail geschrieben? Woher kommen sie? Welchen Schaden verursachen sie? Eine Spurensuche.

Jeder Internetnutzer kennt das Problem: Einmal unbedacht eine Mailadresse im Internet eingegeben, wird das eigene Postfach innerhalb kürzester Zeit zugemüllt - von Potenzmittel-Werbung, Hilfsanfragen dubioser Notare von Haltern angeblich millionenschwerer Bankkonten, Sex-Seiten oder anderen zweifelhaften Angeboten.

Die erste Spam-Mail erreicht 320 Menschen

Im täglichen Gebrauch sind Spam-Filter inzwischen unverzichtbar, um die Flut einigermaßen in den Griff zu bekommen. Viele Nutzer besitzen gleich mehrere "Schrott-Adressen", die bei unseriös wirkenden Angeboten angegeben werden, um das eigene Postfach einigermaßen sauber zu halten. Doch auch das hilft nicht immer weiter.

Fast paradiesisch mag einem heutzutage die Zeit vor 1994 erscheinen, in der das Phänomen Spam noch weitgehend unbekannt war. Den Sündenfall begingen in diesem Jahr die Anwälte Martha Siegel und Laurence Canter. Zunächst hatten die beiden die Werbung für ihre Kanzlei in einigen Newsgroups veröffentlicht. Kurze Zeit später wurde ein Programmierer engagiert, um die unerwünschten Angebote an rund 6.500 dieser Gruppen zu versenden. Zwar war die Reaktion ein Shitstorm sondergleichen - der Programmierer musste untertauchen, Server wurden lahm gelegt und sogar erste Software gegen die Müll-Attacken programmiert - der Siegeszuges des seltsamen Geschäftsmodells ließ sich aber nicht mehr aufhalten.

Genau genommen liegt die Geburtsstunde der Spam-Mail jedoch bereits im Jahr 1978. Am 1. Mai verschickte die Computerfirma Digital eine Nachricht über den Internet-Vorgänger "Arpanet". Mit 320 Empfängern (mehr konnten über das System nicht angeschrieben werden) war die Reichweite aus heutiger Sicht zwar lächerlich, dennoch sorgte bereits diese erste Werbe-Mail vor allem für Unmut bei den Empfängern.

Mehr Spam als relevante Mitteilungen

Zur Frage, warum sich genau der Name Spam (englisch für "Shoulder of Pork and Ham", eine Art Dosenfleisch) durchsetzte, gibt es mehrere Theorien. Sicher scheint aber, dass ein Sketch der britischen Komikertruppe Monty Python, in dem das Wort über 100 Mal vorkommt, und in dessen Verlauf jede sinnvolle Kommunikation vom "Spam" verdrängt wird, einen entscheidenden Einfluss hatte.

Bereits 1997 war schließlich in den USA bereits die Rede von einem Spam-Problem, weil immer mehr Firmen den einfachen Werbe-Weg nutzen. In den Anfangstagen fielen noch zahlreiche Nutzer auf die harmlos erscheinenden Angebote herein und besuchten Websites, öffneten ahnungslos Anhänge oder verfassten Antworten auf die Spam-Mails. Recht schnell sprach es sich aber herum, dass die nervigen Nachrichten auch massiven Schaden anrichten können: Dass sie Netze verlangsamen, mitunter Viren oder andere Schädlinge transportieren oder Anmeldedaten ausspionieren.

Heute ist der Anteil der Spam-Mails am gesamten E-Mail-Verkehr immens: Rund 70 Prozent aller pro Jahr versendeten Mails sind einer Erhebung des Software-Herstellers Kaspersky zufolge Spam. Schätzungen gingen für 2013 von 100 Milliarden verschickter Spam-Mails pro Tag aus. Die meisten Müll-Nachrichten kamen 2013 aus China, gefolgt von den USA und Südkorea. Über die Hälfte stammte aus Asien.

Geschickte Tarnung

Dabei gibt es auch gute Nachrichten: Im vergangenen Jahr ist das Spam-Aufkommen zum ersten Mal seit langem unter die 70-Prozent-Marke gefallen. Offenbar werden die alternative Arten der billigen, legalen Werbung im Netz immer interessanter. Die schlechte Nachricht: Betrüger werden immer geschickter darin, Mails zu gestalten, die den richtigen Nachrichten von Unternehmen täuschend ähnlich sehen.

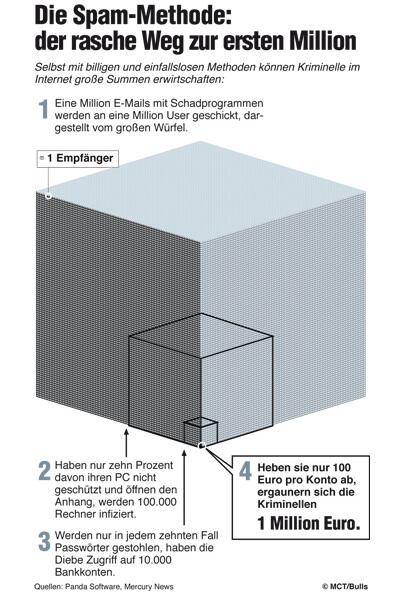

Generell stellt sich unbeteiligten Beobachtern die Frage, wie sich das Geschäftsmodell "Spam" überhaupt tragen kann. Dabei ist es einfach die schiere Menge, die das Konzept erfolgreich macht: Wenn von mehreren Millionen angeschriebenen Empfängern nur eine Handvoll antworten, hat sich der geringe Aufwand für die Spammer bereits gelohnt. Ausrotten wird sich das Phänomen also in absehbarer Zeit nicht.

Unternehmen beschäftigen "Spam-Beauftragte"

Die Schäden bleiben auch weiterhin riesig: Vor allem in Unternehmen sind Mitarbeiter damit beschäftigt, Spam auszusortieren. Spamfilter müssen angeschafft und unterhalten werden, die unerwünschten Datenmengen belasten die Leitungen. Die wirtschaftlichen Schäden wurden 2012 in von Wissenschaftlern nach vorsichtigen Schätzungen allein in den USA jährlich auf etwa 20 Milliarden Dollar geschätzt. Auch Privatnutzer fallen trotz besseren Wissens immer wieder einmal auf die Mails herein und besuchen Webshops, infizierte Seiten oder verseuchen ihre Computer mit gefährlichen Anhängen.

Sogar das gigantische globale Netz kann von Spammern erschüttert werden, wie ein Beispiel aus dem März 2013 zeigt: Die Anti-Spam-Organisation Spamhaus wurde über mehrere Wochen von riesigen Spam-Mengen bombardiert - bis zu 300 Gigabyte Daten wurden dabei pro Sekunde an den Server geschickt. Stark genug, um etwa die komplette Internet-Infrastruktur eines Landes lahmzulegen, sagte ein Spamhaus-Sprecher der britischen Nachrichtenagentur BBC. Regierung und Unternehmen können vorerst nur hoffen, von solchen Attacken verschont zu bleiben.

Maßnahmen gegen die unerwünschten Nachrichten für Privatpersonen und Unternehmen sind in erster Linie Spamfilter. Auch die Nutzung mehrerer Mailadressen, sogenannter Alias-Adressen oder die Verschleierung eigener Adressen auf Webseiten kann helfen. Beschwerden gegen Spam können an den Spammer selbst, den Provider oder die Internet-Beschwerdestelle gerichtet werden. Lösen lassen wird sich das Problem aber auf absehbare Zeit wohl nicht.